高超纯透析:暗淡中的希望之光

肾脏疾病早期症状隐匿,很多肾友直到出现严重尿毒症才被发现。因此,早期筛查、早期诊断、早期治疗至关重要!

当然有一部分肾友不可避免的进入血液透析,是否就意味着至暗时刻的到来?答案是否定的,随着透析技术的不断发展,高品质透析已经受到广泛关注,JMS CDDS高品质超纯透析可以助力肾友:降低炎性反应,改善营养状态,改善贫血,减少低血压发生率、预防心脑血管疾病,提高透析质量,让肾友享受高品质透析生活,更好的回归社会,从而对未来保持一份坚定和信心。

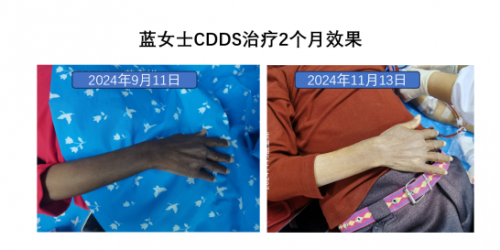

目前已经有很多肾友在享受这种高品质的超纯透析,并从中获益。我们可从下面“蓝阿姨的透析之路”来领略高超纯透析的魅力,给肾友带来希望之光!

蓝阿姨是一位血液透析肾友,规律透析5年来,一直饱受皮肤瘙痒的折磨,夜不能寐,皮肤更是越来越黑,手臂黝黑得像炭一样。然而在使用JMS CDDS超纯透析2个月后,奇迹发生了!蓝阿姨皮肤瘙痒症状明显缓解,睡眠质量大大提高,更令人惊喜的是,皮肤竟然慢慢变白了!

蓝阿姨的经历并非个例。据统计,超过60%的维持性血液透析肾友会出现皮肤瘙痒,其中约20%为重度瘙痒,严重影响生活质量。而皮肤变黑,则是长期透析肾友常见的并发症之一,医学上称为"透析性色素沉着"。

一.揭开皮肤瘙痒、变黑背后的元凶

1. 微炎症状态:长期以来,人们认为皮肤瘙痒是高磷引起的。但最新研究表明,“微炎症状态”才是罪魁祸首!透析过程中,血液与透析膜接触、透析液污染等因素都会引发微炎症,导致皮肤瘙痒、色素沉着等一系列并发症。

2. 透析不充分、毒素蓄积:透析剂量不足,尿素氮、肌酐、β2微球蛋白等毒素不能被有效清除;普通透析虽然可以清除透析肾友体内的部分毒素,但并不是所有毒素都可以通过透析清除,有些毒素可能在体内蓄积而激活络氨酸酶,增加黑色素细胞产生黑色素的能力,导致皮肤黑色素颗粒增多使血透肾友皮肤越来越黑。

3. 透析用水:肾友每次透析都需要大量的透析液与血液进行交换,透析用水一定程度上会导致肾友微炎症水平升高,微炎症激活体内络氨酸酶,使血透肾友皮肤越来越黑。

4. 营养不良与内分泌紊乱:尿毒症肾友常伴有严重营养不良,活性维生素D3、红细胞生成素合成减少,并伴随肾上腺皮质激素代谢失常与性激素失调,导致色素代谢紊乱,易引发面部和全身色素沉着加重。

5. 贫血或过量补铁:有研究证实,合并肾性贫血,需要长期补铁治疗,贫血会出现色素沉着,大剂量补铁可能刺激黑色素细胞,从而导致肾友越来越黑。

二.探寻高超纯透析透出肌肤的自然光泽之道

1.JMS CDDS采用国际最高标准(内毒素<0.001EU/ml)的高超纯透析液,高超纯透析液结合高通量透析器,不仅能有效减轻内毒素、细菌等引起的微炎症状态,还能提高透析治疗效果,降低机体各种急慢性炎症的发生,改善生理功能,从而提高血透肾友的生存质量[1]。缓解皮肤瘙痒,改善睡眠质量。减少微炎症对络氨酸酶的激活,减少黑色素的产生,甚至逆转皮肤变黑。

2. 高超纯透析使用高通透析器、利用4000ml超纯透析液大剂量跨膜预冲,充分有效地清除消毒剂、甘油及残留微粒等,从而减少透析透析器过敏、低血压、皮肤瘙痒等并发症[2]。跨膜预冲不仅能使透析器的膜孔完全打开,增加膜与血液接触面积,而且充分湿化能够使膜微孔的张力达到最大化,提高膜对水的通透量和对溶质的通透性,使尿素氮和肌酐等小分子毒素得到更加充分清除[3];高通量透析器更好的清除β2微球蛋白。同样的透析剂量下,高超纯高通透析极大提高了透析充分性,减少肾友体内毒素蓄积,减少皮肤瘙痒和黑色素的生成。

3. 高超纯透析,降低铁调素水平,提高铁的利用率,有利于纠正贫血,减少铁剂蓄积带来的皮肤变黑现象;纠正贫血也让肾友脸色红润有光泽而显得更白。

4. 高超纯透析改善肾友营养,让肾友皮肤颜色更健康。

三.高超纯透析为改善透析并发症保驾护航

本案例提示,透析质量与慢性肾脏病肾友的皮肤并发症密切相关。高超纯透析可能通过多靶点作用机制改善皮肤瘙痒和色素沉着,为慢性肾脏病皮肤并发症的防治提供了新的思路。

在临床实践中应重视透析液质量对肾友长期预后的影响。选择高超纯高通量透析,最大限度清除毒素,减少微炎症、纠正营养不良和贫血、纠正代谢和内环境的紊乱,加快黑色素的清除,抑制酪氨酸酶的合成,减少黑色素的生成。

高超纯透析的优势从改善皮肤瘙痒和肤色变化可见一斑,高品质超纯透析,自律的生活方式,不仅可以让透析肾友保持像健康人一样白皙的肤色,也可以更好的回归社会,“净”享美好人生。

参考文献:

1.梁钊雄,方莉,林均玉. JMS 超纯透析改善血透肾友微炎症状态的效果及对改善 肾性贫血所需促红素剂量的影响研究[J.]. 实用中西医结合临床,2022,22(12):99-102.

2.任琴琴,赵小淋,马志芳等.不同血液透析预冲方法中洁净度的观察与比较[J].西南国防医药 2020,30(4):328-330.

3.王志刚,超纯透析液及其临床意义[J],中国血液净化,2005,4(9):465-467