墨韵红楼,破壁全球——梁永和水墨艺术的传统革新与国际对话

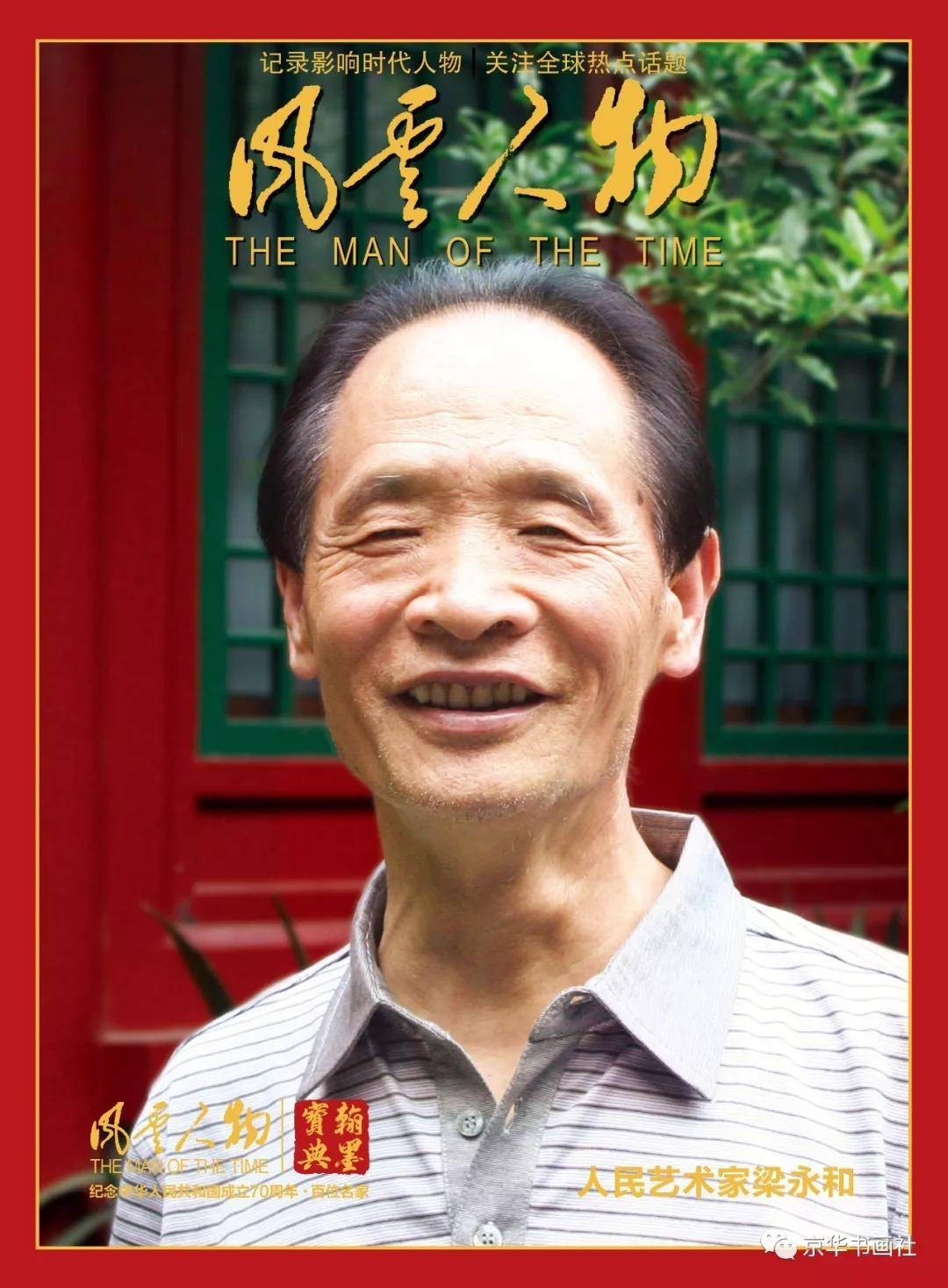

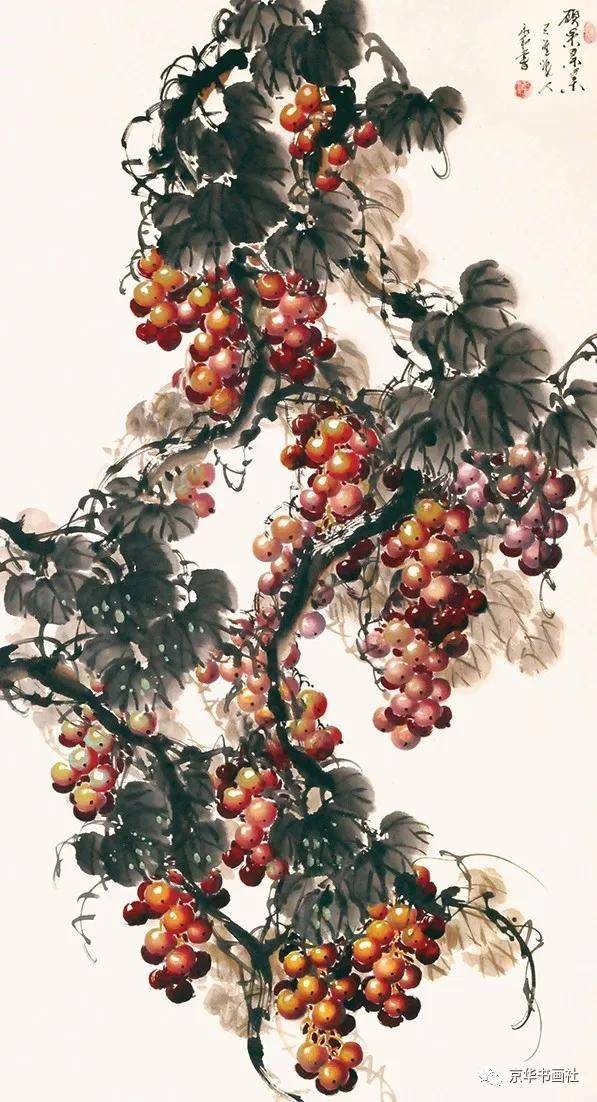

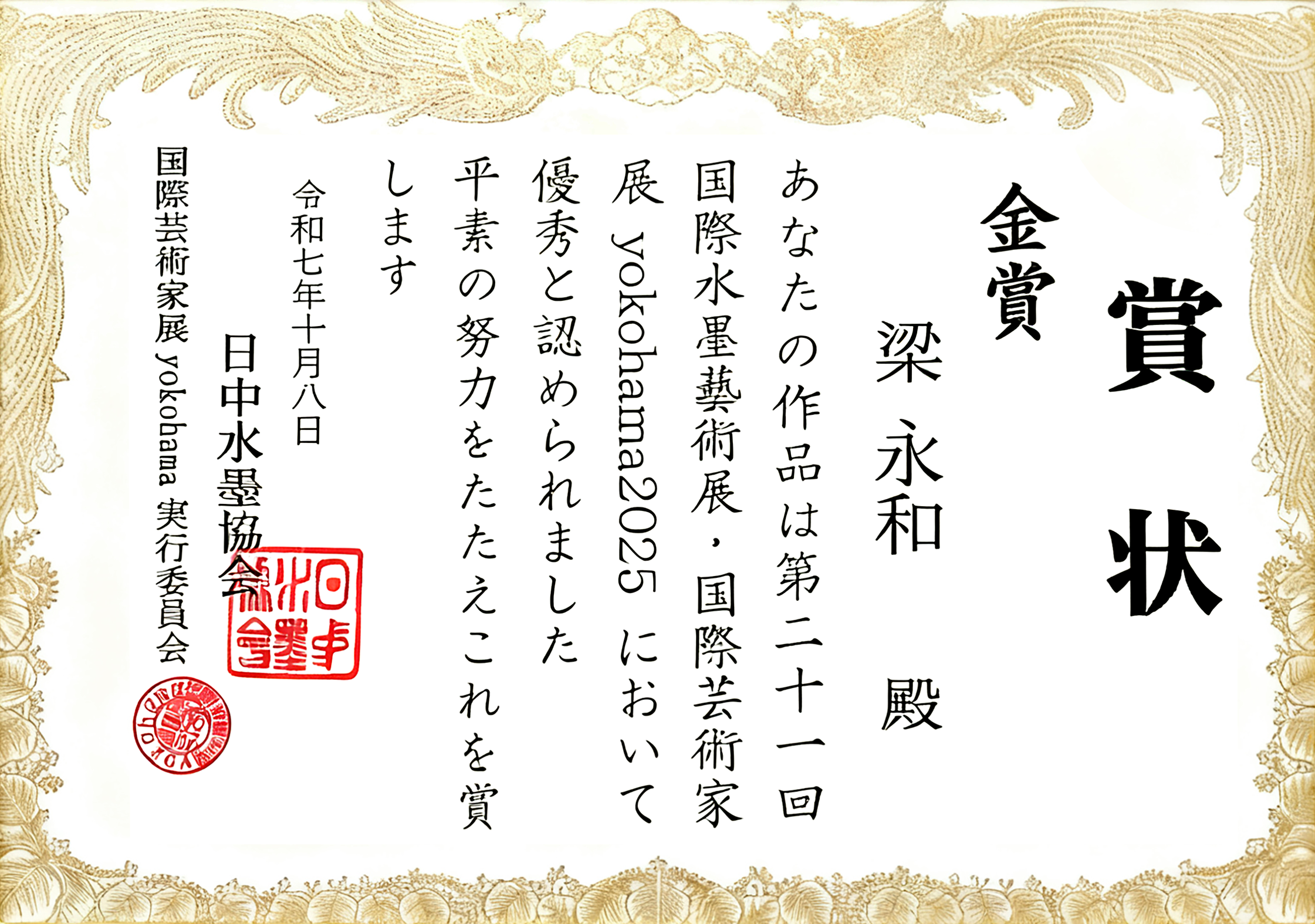

当令和七年十月的横滨市民画廊内,《硕果累累·葡萄》以传统水墨意蕴与当代几何张力的交融,让各国艺术爱好者驻足惊叹时,这幅作品的创作者梁永和,正以第二十一届国际水墨艺术展·国际艺术家展yokohama2025金赏(金奖)与“国际艺术家”称号,为中国水墨艺术写下新的国际注脚。从河南舞钢临摹《芥子园画谱》的少年,到成为横跨传统与当代、连接东方与西方的艺术使者,梁永和的笔墨生涯,始终围绕“如何让传统水墨在当代活起来、走出去”这一核心命题。他以《红楼梦中人》系列为精神载体,以“没骨重彩”技法为创新利器,在全球化语境下构建起独特的艺术语言,既守护了中国水墨的文化根脉,又为其开辟了跨文化传播的新路径。

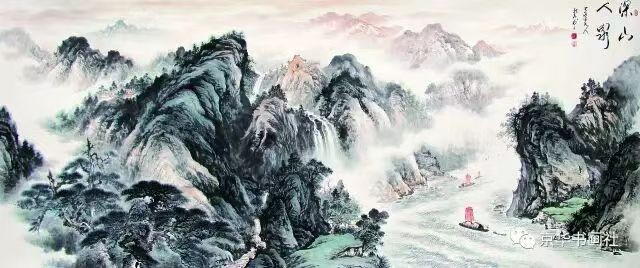

一、红楼意象的水墨重构:从文学经典到视觉生命的跨越

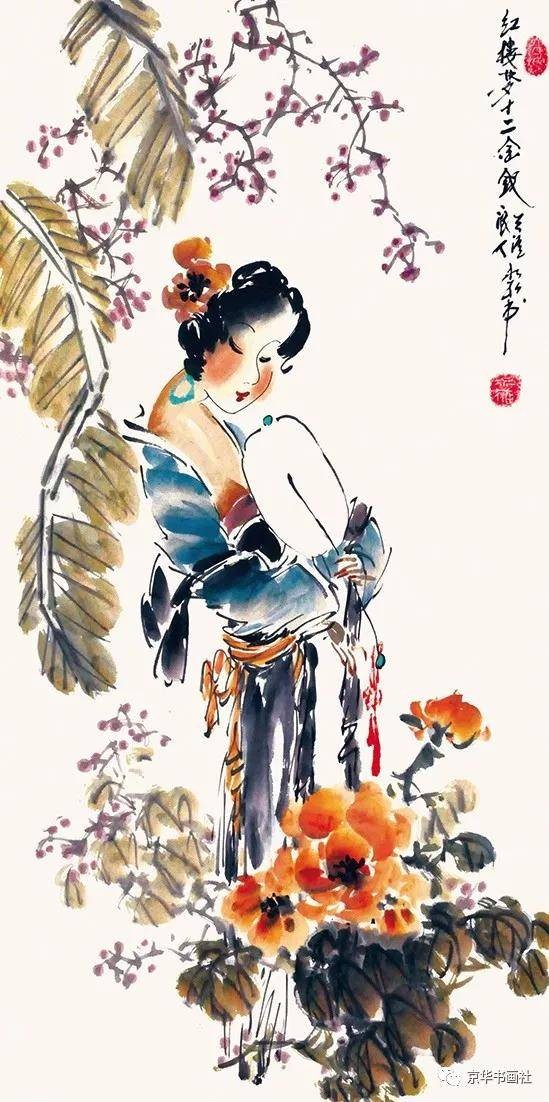

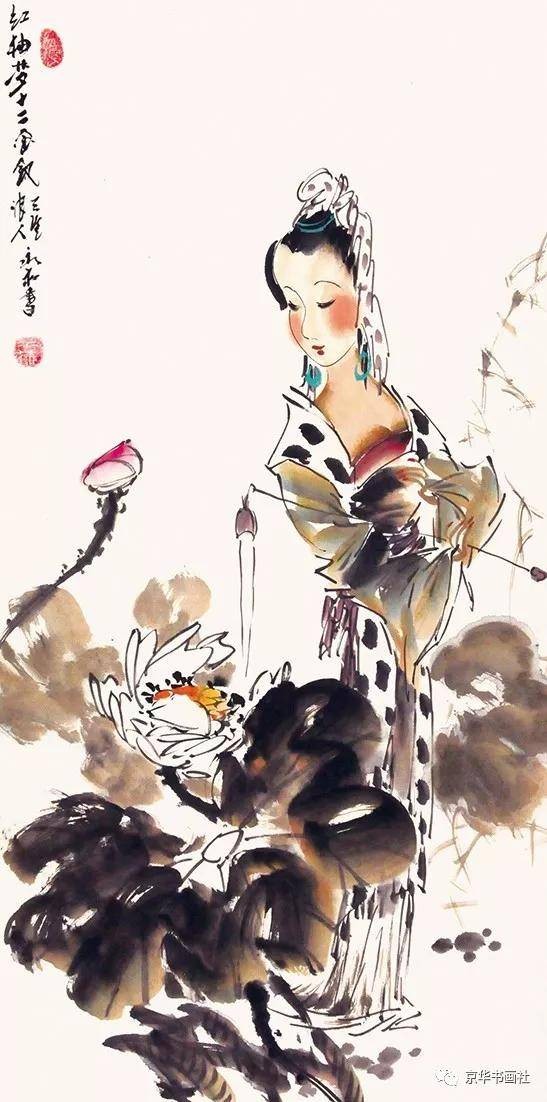

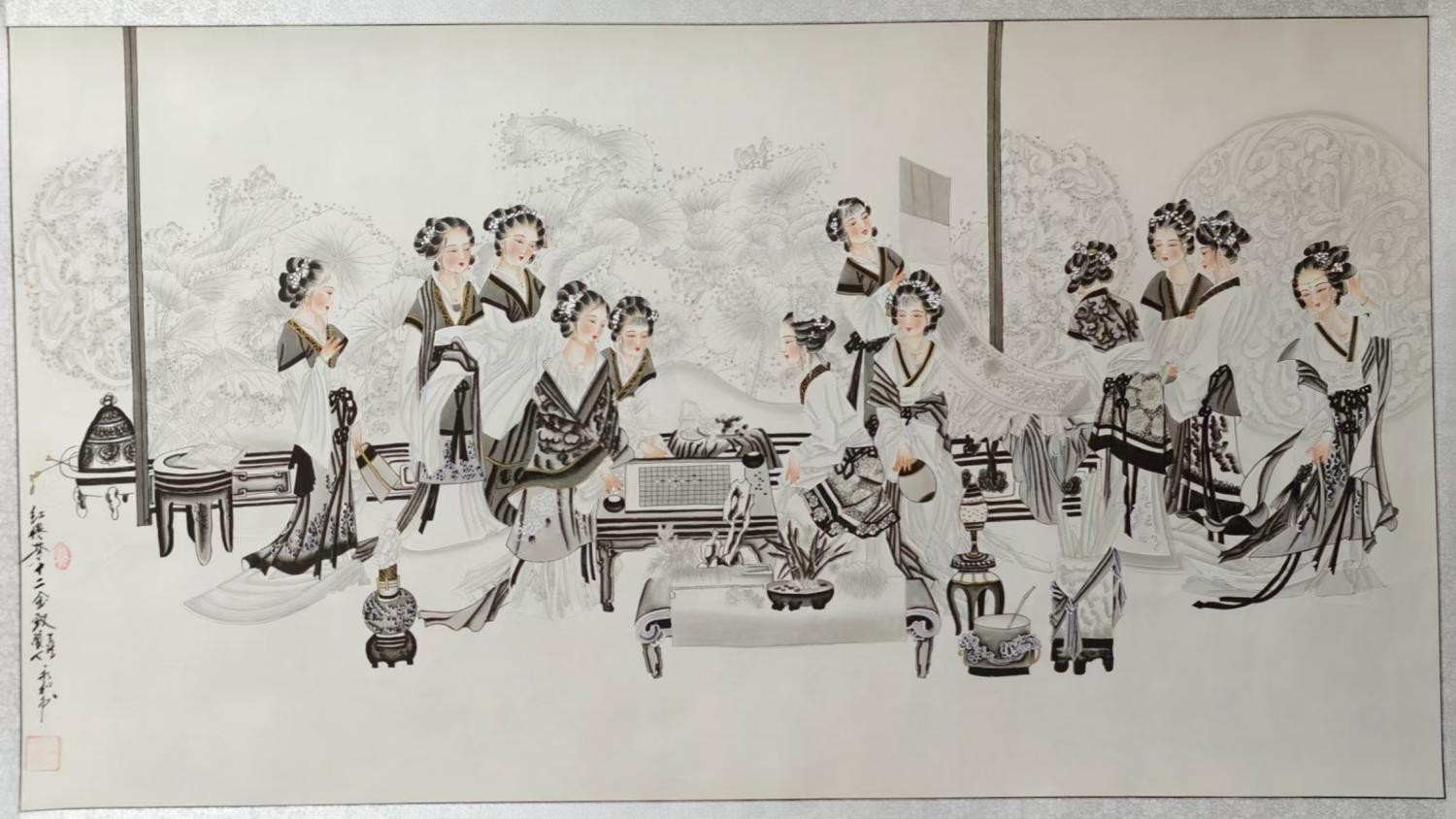

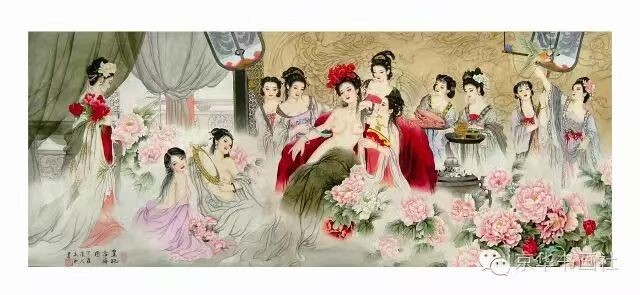

在中国艺术史上,《红楼梦》题材的创作从未停歇,但多数作品或困于故事情节的复刻,或限于人物形象的程式化,难以突破“文学图解”的桎梏。梁永和的《红楼梦中人》与《红楼梦十二金钗》系列,却实现了从文学文本到视觉艺术的创造性转化——他不只是“画红楼”,更是以水墨为媒介,与曹雪芹进行跨越时空的精神对话,让金陵十二钗从书页中走出,成为拥有独立生命与情感的艺术形象。

这种重构首先体现在人物精神内核的精准捕捉。梁永和少年时便深陷《红楼梦》的世界,他深谙黛玉的“愁”不是表面的蹙眉,而是“孤高自许、目下无尘”的灵魂独白;熙凤的“辣”不止是言语的锋利,更是权力场中周旋的精明与疲惫;湘云的“憨”并非天真无知,而是未经世俗雕琢的赤诚。在《红楼梦中人·黛玉葬花》中,他以淡墨勾勒残花飘零的轨迹,用浅青晕染黛玉的衣衫,衣纹线条如流水般婉转却带着紧绷的张力,将“花谢花飞飞满天,红消香断有谁怜”的悲戚,转化为可视的笔墨情绪——无需文字注解,观者便能从墨色的浓淡与线条的疏密中,读懂黛玉内心的孤苦与对生命的怜惜。正如美术评论家陈醉所言:“梁永和的红楼人物‘轻盈飘逸,笑语如闻’,他抓住的不是人物的皮囊,而是灵魂的颤动。”

在形象塑造上,梁永和打破了传统仕女画的审美定式。唐代仕女的丰腴肥硕、明清仕女的纤巧瘦弱,在他笔下被重塑为“可交谈、可亲近”的当代审美形象:黛玉的身形修长却不纤弱,传递出文人的风骨;宝钗的体态丰腴却不臃肿,尽显大家闺秀的端庄;探春的肩线略宽,凸显其“才自清明志自高”的干练。为了强化人物性格,他创新性地运用“适度变形”手法——拉长黛玉的脖颈以突出其孤傲,加宽熙凤的眉眼间距以强化其精明,缩短湘云的脸型以凸显其天真。这种变形并非脱离现实的臆造,而是基于人物精神特质的艺术提炼,正如他在创作谈中所说:“变形是为了让人物的性格更‘跳脱’,让观者一眼就能抓住他们最本质的特质。”

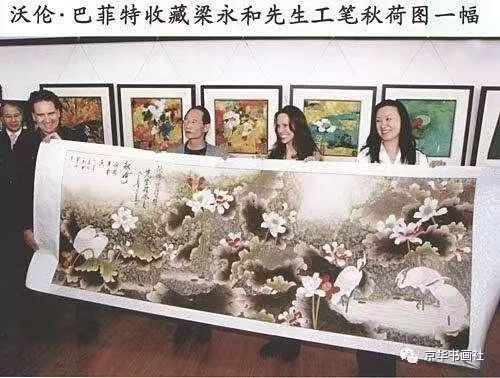

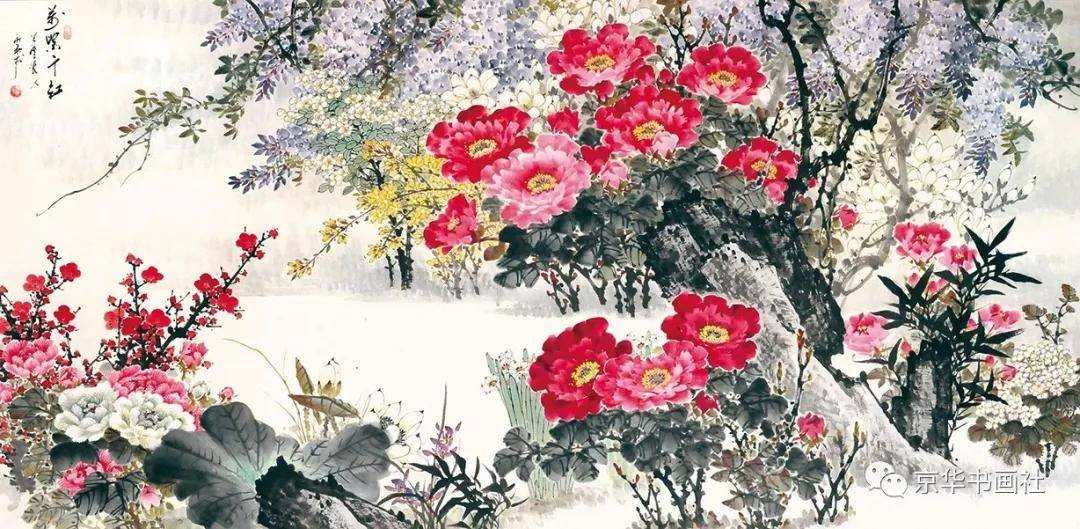

更精妙的是,梁永和通过“环境叙事”构建了完整的红楼意境。他不孤立刻画人物,而是将其置于大观园的生态中:黛玉葬花时,假山的嶙峋与落花的柔美形成对比,烘托出“质本洁来还洁去”的气节;宝钗扑蝶时,彩蝶的灵动与芭蕉叶的舒展相映,传递出青春的鲜活;妙玉烹茶时,茶具的素雅与竹林的清幽交融,凸显其“欲洁何曾洁”的矛盾。在《红楼梦十二金钗·群芳夜宴》中,他以环形构图将十二钗围坐一堂,墨色从中心向外渐次变淡,烛光的暖黄与衣饰的色彩相互渗透,既展现了宴会的热闹,又暗藏“盛极而衰”的隐喻——这种“人物+环境+隐喻”的三重叙事,让单幅作品成为一个微型的红楼世界,观者仿佛能听见她们的笑语,感受到她们的悲欢。也正因如此,该系列不仅被“股神”沃伦·巴菲特收藏,更在澳大利亚墨尔本澳华历史博物馆展出时,被当地评论家评价为“让西方观众读懂了东方的审美意境”——它超越了文学语言的隔阂,以水墨的抒情性实现了跨文化的情感共鸣。

二、技法革新的破壁之力:“没骨重彩”与传统笔墨的当代觉醒

传统水墨艺术在当代发展中,常面临“守旧则僵化,求新则失根”的困境。梁永和的突破在于,他没有将传统视为束缚,而是以“活化传承”的思维,在技法层面实现了传统笔墨的当代转译,其独创的“没骨重彩”技法,堪称中国水墨色彩语言的一次重要革新。

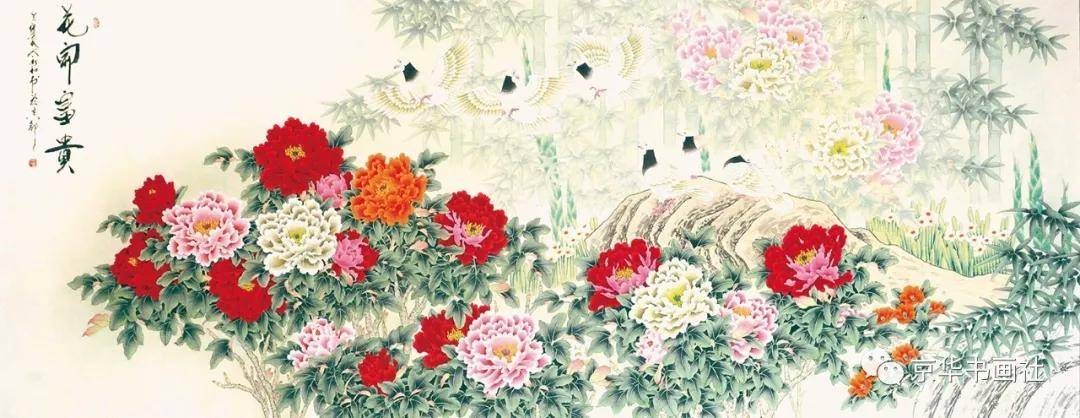

硕果累累

“没骨画”作为中国传统绘画的重要流派,历来以“无轮廓勾勒、以色彩直接造型”为特点,但受限于材料与审美,多以清雅的单色水墨为主,色彩的表现力被大大限制。梁永和则打破了这一局限,他将天然矿物颜料与水墨进行深度融合,甚至亲自研发颜料——樱桃的汁液用来调制浅红,食盐用来控制色彩的晕染边界,朱砂与石绿按特定比例搭配出兼具厚重感与通透感的色调。在《红楼十二金钗·宝钗》中,他以朱砂为底,叠加淡粉与米白,层层晕染出宝钗的衣裙,既保留了没骨画“色不碍墨、墨不掩色”的精髓,又让色彩拥有了水墨的气韵;衣裙上的暗纹不用线条勾勒,而是通过色彩的深浅变化自然呈现,远观华丽,近看则有笔墨的细微肌理。这种技法让传统没骨画摆脱了“淡雅有余、张力不足”的局限,成为能够表现复杂情感与当代视觉经验的艺术语言。

在笔墨运用上,梁永和实现了“工笔与写意的无缝衔接”。他画红楼人物的面部,用极细的“游丝描”勾勒眉眼轮廓,仅三笔便定其神韵——一笔从眉峰至鼻梁的线条显风骨,一笔断弧线绘眉眼柔情,一笔下颌轮廓定脸型;画人物的衣饰,则用“大写意”的阔笔挥洒,线条一波三折,墨色浓淡相间,如《红楼梦中人·湘云醉卧》中,湘云的衣衫以淡墨大笔晕染,笔触的飞白如风吹衣袂的动感,而腰间的丝带却用工笔细描,末梢的飘动感与衣衫的写意形成对比,既展现了湘云的洒脱,又不失细节的精致。这种“工写结合”的笔墨语言,让人物既有工笔的“形准”,又有写意的“神似”,实现了中国传统美学“形神兼备”的至高追求。

值得关注的是,梁永和的技法革新始终根植于文化精神的传承。他的“没骨重彩”不是对西方油画色彩的模仿,而是对中国传统“随类赋彩”理论的当代发展——色彩的选择始终与人物性格、文化意象相契合:黛玉用青、蓝等冷色调,凸显其孤高;熙凤用红、紫等暖色调,彰显其张扬;元春用明黄与朱红,象征其皇家身份。这种“以色表意”的传统,在他的作品中被赋予了新的生命力。正如他所说:“我用的色彩再鲜艳,骨子里还是中国的笔墨精神。传统不是用来复制的,是用来生长的。”

三、艺术价值的双重印证:从国礼收藏到国际金奖的文化背书

一位艺术家的成就,不仅在于其艺术语言的创新性,更在于其作品能否获得市场、学术与国际社会的多重认可。梁永和的艺术价值,早已通过国内外权威机构的收藏、重要展览的肯定以及市场价格的稳定表现,成为当代中国水墨艺术的“价值标杆”之一,而此次横滨国际水墨艺术展的金奖与“国际艺术家”称号,更是对其艺术成就的全球化认可。

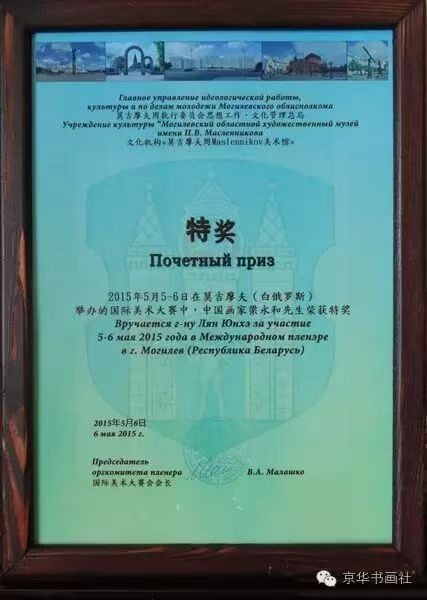

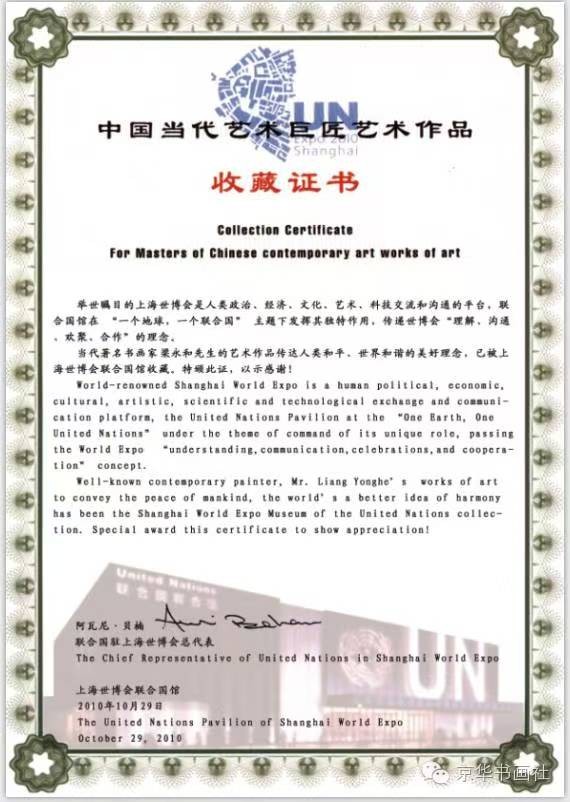

在官方收藏与国礼领域,梁永和的作品具有极高的文化地位。他的作品被中央军委、国务院、全国政协、故宫博物院、人民大会堂等单位收藏,这些收藏不仅是对其艺术水准的肯定,更体现了其作品的“国家文化符号”属性。2010年,他的《万紫千红》在上海世博会期间先后亮相主题馆与联合国馆,后被联合国收藏并悬挂于秘书长潘基文办公室,联合国助理秘书长阿瓦尼·贝楠亲自为其颁发《中国当代艺术巨匠艺术作品收藏证书》——这标志着他的作品已成为中国文化“走出去”的重要载体。此外,他的作品多次作为国礼赠送给外国元首与政要:美国总统奥巴马收藏《红楼梦中人》系列,白俄罗斯前总理米亚斯尼科维奇收藏《神童献寿》,这些“国礼级”收藏,让他的水墨艺术成为中外文化交流的“桥梁”。

在艺术市场上,梁永和的作品表现出稳定的价值潜力。2011年,他的《相依》(138×68cm镜心设色卡纸)在北京保利国际拍卖会上以161万元成交,每平尺价格远超同期许多当代水墨艺术家;2017年,经国家质检总局批准的第三方机构华力必维评估,其绘画作品每平尺市场价格为20万元,书法作品每平尺8万元,且被评定为“市场等级E级”(中国当代一线艺术家等级)。华力必维在报告中指出:“梁永和作品多次被作为国礼使用,经过长时间艺术市场的自我评价机制,跻身中国当代一线艺术家之流。”这种市场认可并非短期炒作的结果,而是基于其长期艺术成就与文化影响力的稳定积累——富华国际集团董事局主席陈丽华女士收藏其《松鹤延年》《江山多娇》等作品,进一步印证了其作品的收藏价值,陈丽华作为知名文化收藏家,对艺术作品的选择向来以“文化价值”为核心,她的收藏行为,为梁永和的艺术价值增添了重要背书。

此次横滨国际水墨艺术展的荣誉,更是梁永和艺术价值的“国际认证”。该展览由日中水墨协会与国际艺术家展yokohama实行委员会联合主办,汇集了全球20多个国家的300余件水墨作品,评审标准涵盖“创作实力、学术贡献、国际影响”三个维度,具有极高的权威性。梁永和的作品能从中脱颖而出,关键在于其“传统笔墨的当代转译”理念契合了国际艺术界对“文化多样性”的追求。国际艺术评审团评价:“他的作品让水墨不再是古董,而是活着的艺术语言,为国际水墨艺术的发展提供了新的方向。”中国驻大阪总领事薛剑在贺词中也提到:“水墨画已成为衔接中日文化交流的坚实桥梁,梁永和的获奖正是这种交流的最新注脚。”这种认可标志着梁永和的艺术已从“中国知名”走向“国际认可”,成为中国水墨在全球艺术舞台上的“代言人”。

秋荷

四、文化传播的当代使命:从生态关怀到全球对话的艺术实践

在全球化时代,艺术家的使命不仅是创作美的作品,更在于以艺术为媒介,推动文化交流与社会进步。梁永和的艺术实践,始终包含“文化破壁”与“生态关怀”两大维度,他让水墨艺术超越了“审美工具”的范畴,成为连接不同文化、回应社会议题的“公共媒介”。

在文化传播方面,梁永和探索出了“不迎合、不割裂”的跨文化路径。他深知,中国水墨要走向世界,不能靠“文化猎奇”,也不能盲目“西化”,而是要找到传统与当代、东方与西方的“共鸣点”。为此,他在作品中巧妙融合东方美学精神与西方视觉经验:《硕果累累·葡萄》将中国传统“硕果”意象与当代几何构成结合,葡萄的圆润形态与背景的直线条形成对比,既保留了水墨的写意性,又符合西方观众对“形式美”的认知;《红楼十二金钗》系列避开了西方观众难以理解的文化典故,以“人物情感”为核心——无论是黛玉的忧伤、湘云的快乐,还是熙凤的精明,都是人类共通的情感,通过笔墨传递的情绪,实现了跨文化的共鸣。在横滨展览现场,一位法国艺术策展人评价:“梁的作品让我意识到,水墨不是封闭的东方艺术,而是可以与世界对话的通用语言。”这种认知的转变,正是梁永和文化传播的核心价值——他不是“输出”中国文化,而是“分享”中国文化,在平等的对话中让世界读懂水墨的魅力。

与此同时,梁永和将生态关怀融入水墨创作,让艺术成为唤起公众环保意识的“发声器”。近年来,他创作了大量以环保为主题的作品:《残荷听雨》以枯萎的荷叶与清澈的湖水为主体,荷叶的焦墨与湖水的淡青形成对比,呼吁保护水资源;《雀戏繁花》以生机勃勃的花鸟意象,传递生物多样性保护的重要性;《硕果累累·生态篇》则在传统葡萄题材中加入枯叶与塑料垃圾的元素,警示环境污染的危害。这些作品不同于传统的“山水花鸟”,它们不再是单纯的自然描摹,而是带有明确社会议题的艺术表达。梁永和认为:“艺术家不能只活在象牙塔里,要关注脚下的土地与身边的世界。水墨艺术有千年的历史,它应该成为记录时代、推动社会进步的力量。”这种将艺术与社会议题结合的实践,让他的水墨作品具有了“当代性”的深层内涵——它不仅是美的创造,更是对时代问题的思考与回应。

从澳门“庆祝澳门回归祖国十五周年”画展,到澳大利亚“红楼梦中人”特展,再到横滨国际水墨艺术展,梁永和的艺术足迹遍布全球。每一次展览都是一次文化交流的实践,每一幅作品都是一次跨文化的对话。他的经历证明,中国水墨艺术无需刻意“西化”,只需坚守自身的文化基因,同时回应当代的全球议题,就能在国际舞台上赢得尊重。

五、结语:笔墨永随时代,艺术照亮未来

当我们回望梁永和的艺术生涯,从少年临摹《芥子园画谱》到国际斩获金奖,从《红楼梦中人》的精神重构到“没骨重彩”的技法革新,从国礼创作到生态关怀,他的每一步都紧扣“传统与当代”的命题,每一笔都承载着“文化传承与创新”的使命。他没有将水墨艺术困在历史的橱窗里,而是让它走进当代社会,走向国际舞台,成为有温度、有思想、有力量的艺术形式。

在当代水墨艺术面临“身份焦虑”的当下,梁永和的实践提供了重要启示:传统不是负担,而是创新的源头;国际化不是模仿,而是文化的平等对话。他的“没骨重彩”技法,为传统笔墨注入了当代活力;他的红楼系列,为文学经典开辟了视觉新路径;他的生态作品,让水墨艺术承担了社会责任。这些探索,不仅成就了他个人的艺术高度,更推动了中国水墨艺术的当代发展。

未来,随着全球化的深入与文化多样性的倡导,中国水墨艺术将迎来更多的发展机遇与挑战。梁永和的艺术之路证明,只要坚守文化根脉,勇于创新表达,水墨艺术就能在世界艺术之林中占据重要地位。正如他在横滨获奖后所说:“这个金奖不是终点,而是起点。我希望用更多的作品,让世界看到中国水墨的无限可能,让笔墨成为连接不同文化的纽带。”

墨韵红楼,破壁全球。梁永和以他的艺术实践,书写了中国水墨的当代篇章,也为青年艺术家树立了榜样——在传统与当代的交汇处,在东方与西方的对话中,水墨艺术必将绽放出更加耀眼的光芒,照亮文化传承与创新的未来之路。【唐闻】