系紧电网“安全绳”,千寻位置联合国家电网发布北斗智能接地线

随着冬季取暖用电高峰的临近,各地电力公司正陆续开展检修工作。在电力线路检修现场,最关键的一根“安全绳”正在迎来北斗时空智能技术的加持。

近日,在北京举办的全球创业者峰会上,国家电网联合千寻位置网络有限公司(简称:千寻位置)展示了共同研发的北斗智能接地线模组(简称:北斗智能接地线)。近日,在北京举办的全球创业者峰会上,国家电网联合千寻位置网络有限公司(简称:千寻位置)展示了共同研发的北斗智能接地线终端。

(北斗智能接地线终端参展全球创业者峰会,获央视财经报道)

该产品融合北斗时空智能与物联网等技术,实现对接地作业全过程的实时监测和智能管控,有效降低了不当操作导致的安全风险,显著提高了电网作业现场的安全管控能力。

目前,产品已在新疆、江苏、浙江、四川、甘肃等国网公司完成试点,即将进入全国规模化推广阶段。

从“人防”到“技防”,北斗时空智能消弭安全隐患

在停电检修的输电线路上作业,最可怕的威胁来自于突然来电、剩余电荷/电压等。接地线能够提供 “释放通道”,形成绝对安全的作业空间,是防止触电事故的重要防护措施。

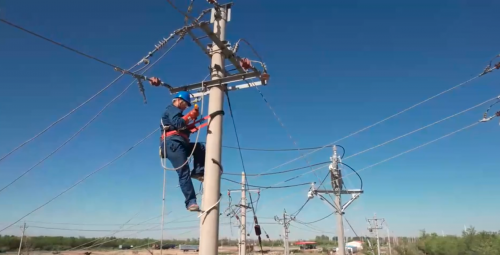

安装接地线的操作流程严格规范,完成这套挂接与拆卸流程并不轻松。工作人员需要携带长15米多,重量10多公斤的绝缘杆和接地导线,爬到10~30米不等的杆塔完成挂接。仅一侧铁塔三项导线的挂设就耗时1小时以上,作业完成后还需要人工登塔拆除。操作繁琐,体力消耗大,一旦出现漏挂、挂接错误等疏漏,就可能对一线作业人员产生致命危险。此外,在户外环境下,接地线如果出现虚挂、脱落或移位时,作业人员很难第一时间发现;作业路径与过程数据也难以追溯,不仅存在安全隐患,也难以为管理者提供有效的数据支撑。

(接地线挂接现场)

如何实现从“人防”到“技防”的跨越,真正拧紧接地线的“安全阀”?

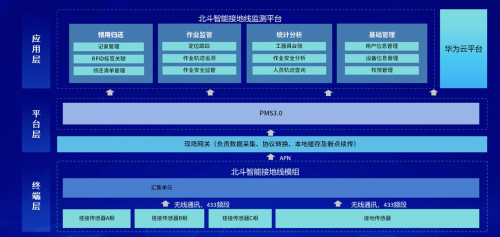

智能接地线终端通过三大模块,解决了上述痛点。它由“定位通信模块”“挂接感应模块”“接地感应模块”组成,采用模块化设计,无需更换硬件即可安装使用。

其中,“定位通信模块”内置千寻位置自研的时空智能模组,提供厘米级高精度定位能力。可与“电网一张图”进行精准匹配,实现接地线状态和位置的全程可视化监控,摆脱以往依赖人工的“盲管”局面。

(定位通信模块内置千寻位置时空智能模组)

同时,“挂接感应模块”和“接地感应模块”能够智能识别虚挂、漏挂、挂接顺序错误等异常现象,第一时间进行现场声光告警和“电网一张图”后台预警,大幅降低接地线在使用过程中由于疏忽导致的事故风险。

深度融合业务场景,驱动电网数智化升级

智能接地线的研发,是技术创新与产业创新的一次深度融合。千寻位置工程师-李永杰介绍,千寻位置历时两年,经过多轮迭代优化,最大的挑战在于北斗智能终端与电网数字化流程的数据打通,在确保数据信息安全的情况下,依然要保证数据的实效性及准确性。

“我们与客户一起,用近一年的时间,解决了接地线数据每分钟传输的可靠性、安全性和无误解析问题。确保与电网作业流程无缝对接。”

北斗智能接地线产品业务架构图

如今,智能接地线已经融入电网的数字化工作流,极大提升作业安全和效率。例如,作业人员在App的调用“电网一张图”,选择相应接地线设备,与工作计划和调度令关联,即可自动生成工作票进行作业,将开票时间从人工操作的50分钟降低至1分钟内,避免人工开票带来的误操作风险。

该产品已成功入选国网信息通信产业集团产品名录,并在新疆、江苏、浙江、四川、甘肃等国网公司开展试点应用,并取得良好的应用效果。

未来,平台还将利用大模型等人工智能技术,对不同风险进行分级管理,进一步提升电网管理的智能化与精细化水平。

此次合作也标志着千寻位置北斗时空智能能力在电力领域的又一次创新落地,继助力无人机智能巡检成为“主力军”之后,千寻位置正以创新技术持续为电网安全注入新动能。