朱虹 赖晨:江西第一位宰相钟绍京

钟绍京(659-746),唐代杰出政治家、书法家,字敬之,虔州赣县(今江西省赣州市兴国县长冈乡上社村)人,谥号文贞,世称钟文贞公。官至中书令(宰相),累赠太子太傅、越国公。后人将其与欧阳询并称“大小钟”,尊为“唐代书法四大家”之一;在政治领域,他力助唐玄宗平定韦后之乱,奠定开元盛世之基,史称“以忠勇定社稷”。《旧唐书》誉其“书艺冠绝,政声斐然”,为唐代文治武功之典范。

钟绍京画像

重塑帝国精神图腾的政治符号

唐代长安城的宫阙之间,矗立着象征帝国权力的九鼎。这些青铜重器自夏禹铸鼎起,成为“天命所归”的政治图腾。武则天称帝后,武周政权更迭导致铭文残破,象征意义因合法性争议而模糊。神龙元年(705年),唐中宗李显复位,钟绍京以司农少卿身份兼任“九鼎重铸使”,担起重塑帝国精神图腾的重任。这不仅是文物修复,更是一场无声的政治宣言——通过书法艺术与政治符号的融合,完成对唐室正统性的文化重构。

钟绍京主持的九鼎铭文更新,是对政治地理叙事的创造性改写。他书写的《九州山川铭》以“九鼎重光,山河永固”开头,延续《尚书•禹贡》传统,回应武周政权更迭的合法性。描述各州地理时,强化“唐承汉统”的历史脉络:如冀州“尧都平阳,唐基肇始”,雍州“长安王气,周秦汉唐”,将地理空间与王朝谱系绑定,为唐中宗复位提供“天命在唐”的文化支持。

更有意思的是,钟绍京首次提出“山河永固”的政治话语。他解释“固”字时,用篆书“囗”部象征疆域,内含“古”“田”二字,暗指“守古制、安田畴”的治国理念,批评武则天“改制易服”的激进做法,呼应唐中宗“恢复唐制”的诉求。这种文字与政治理念的结合,使铭文成为“字字有深意,笔笔关国本”的政治文献。唐中宗赞叹:“要不是钟卿的妙笔,先祖宝器怎会重光?”

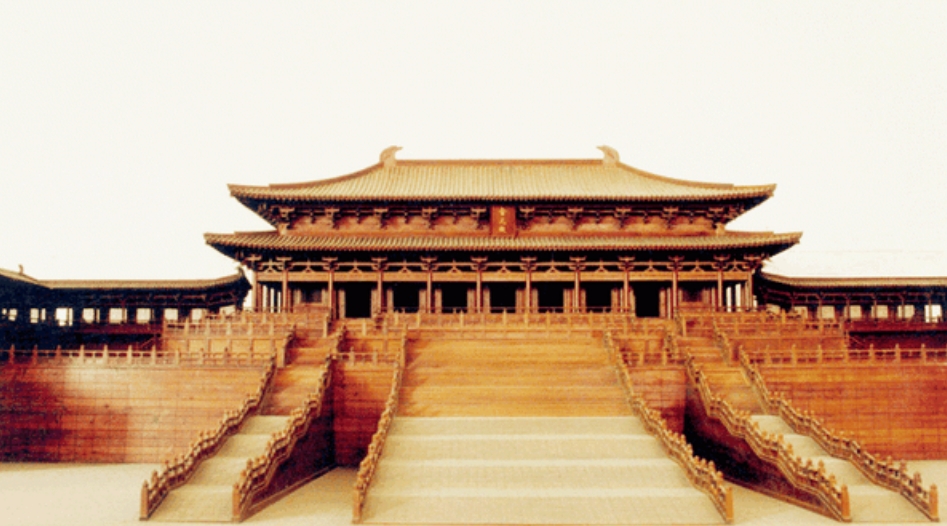

钟绍京对唐代文化的影响不止于此。作为官方书法权威,他的笔法成为“天下取法”的标准。《旧唐书》记载:“宫殿门榜非钟绍京所书,皇帝不悦”,垄断书写权让他掌控文化话语权。从大明宫“含元殿”匾额到皇帝册命诏书,他的书法无处不在,通过标准化美学塑造全民对唐室权威的认同。

大明宫含元殿立体复原图

他的书法风格具有政治象征意义。楷书学王羲之,增“庄重之姿”;篆书继李阳冰,添“雄浑之气”;刚柔相济契合唐代“文治武功”理想。日本遣唐使吉备真备求购其《论语》带回推广,影响超出国界。学者指出,这本质是唐室通过文化标准化巩固政权的战略选择。

钟绍京的贡献还在于将书法扩展到“器物铭刻”。主持铸造新九鼎时,他设计鼎身纹饰与铭文布局,将篆书嵌入饕餮纹间隙,形成“文以载道,图以喻德”的图文互释效果。影响后世如宋代“宣和鼎”、明代“永乐钟”。

他在鼎耳刻“八吉祥”篆书(天、地、人、和、日、月、星、辰),将抽象治国理念化为可视符号系统。这种做法比西方“纹章学”早一千年,是中国古代“政治符号学”的鼻祖。钟绍京通过书法与政治符号融合,重塑唐代文化权威,开创“以文载政”的统治模式。

唐隆政变中寒门宰相的权力博弈

公元710年,长安城夜色被一场突然政变打破。当临淄王李隆基率三百铁骑冲向玄武门时,宫廷深处,苑总监钟绍京站在命运的十字路口。这场“唐隆政变”结束了韦后乱政,为开元盛世奠基。钟绍京是政变的重要参与人,他的决策智慧和政治胆识改变了唐代历史。

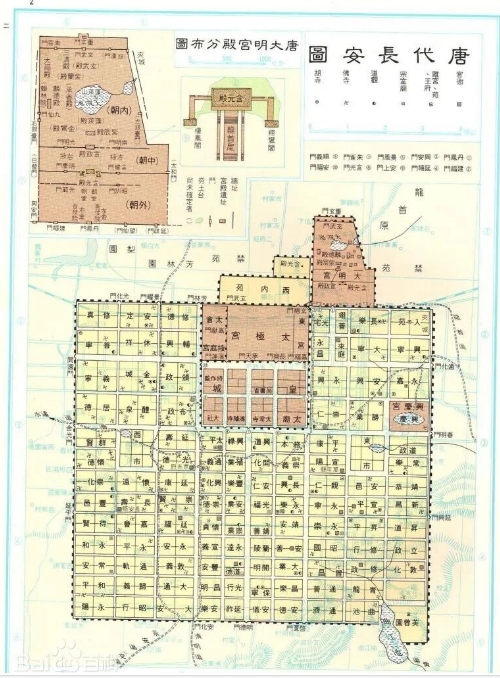

钟绍京能成为核心人物,与他担任的“苑总监”一职有关。苑总监名义上管理皇家园林,实际掌控长安城的“地理命脉”——从玄武门到太极宫的所有通道、守卫布防、后勤供给都在其管辖下。更关键的是,苑总监管理一支特殊武装:“苑内飞骑”,这支机动部队平时负责护卫,战时可变禁军。

唐代长安城地图

钟绍京上任后做了三项安排:第一,把亲信安插在玄武门等宫门守卫岗位,掌握“钥匙权”;第二,改造苑内通道,开辟从东宫到玄武门的“绍京密道”;第三,在苑内仓库囤积粮草,为持久战做准备。这些举措构建了完整的“地理优势”。政变后李隆基说:“要是没有钟绍京控制苑囿的险要地势,我们这些人早就成阶下囚了。”

政变前一天,钟绍京宅邸成为决策中心。当李隆基、刘幽求等潜入时,钟绍京陷入犹豫——韦后党羽势力强大,失败会灭族。《资治通鉴》记载:“绍京后悔了,想拒绝他们,他的妻子刘氏说:‘不顾自身安危为国献身,神灵一定会保佑你。而且共同谋划的事已经泄露,还能中途停止吗’”刘氏拿出金环发誓,用“家国存亡,在此一举”的态度促使他下决心。

这决策基于钟绍京对政治生态的观察:韦后称制引起李唐宗室、关陇旧族、山东士族的不满,政变是“顺应天意和民心”之举。他提出“三不原则”:不杀百官、不烧宫室、不骚扰百姓,这一“文明政变”策略减少阻力,让行动从“军事夺权”变成“政治清淤”。

政变关键在玄武门。韦后布置重兵,由侄子韦播统领千牛卫驻守。钟绍京亲自到玄武门,对士兵说:“天子有诏书,命令钟绍京掌管禁兵。韦播独揽大权,不是陛下的意思。现在临淄王奉诏讨伐叛贼,你们如果顺应天意和民心,都可以封侯;要是帮助坏人做坏事,早晚都会被消灭!”这番话用“天子有诏”赋予合法性,瓦解军心。士兵“听了绍京的话,都扔掉盔甲大声呼喊:‘愿意跟随钟总监’”钟绍京不费一兵一卒拿下玄武门,为李隆基打开太极宫大门。

政变成功后,钟绍京凭“首谋大功”被任命为宰相,封越国公。《旧唐书》评价:“唐室能够重新振兴,绍京实在是居首功。”

书法革新中的文化权力转移

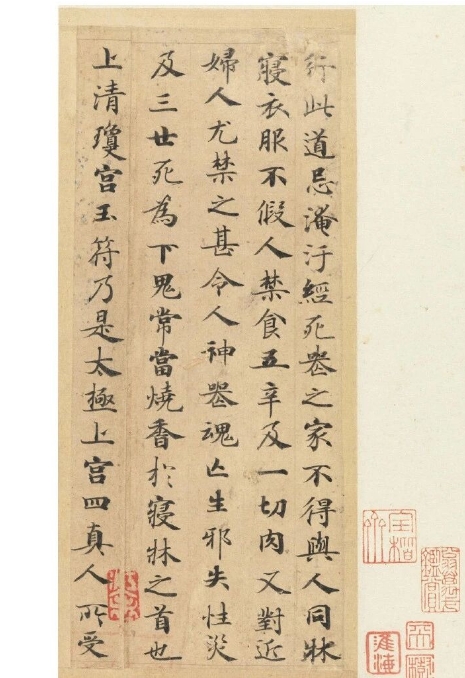

在中国书法史上,钟绍京与《灵飞经》紧密相连。这部小楷杰作以“玉润冰清,锋芒内敛”的笔法成为后世范本。钟绍京的贡献不止艺术层面:他革新楷书、篆书、飞白体,推动唐代书法从“贵族化”向“士人化”转型,契合文化权力从“关陇集团”向“山东士族”转移,是一场无声的“文化革命”。

钟绍京的小楷打破初唐欧阳询体垄断,创造兼具“北碑雄强”与“南帖婉转”的新风格。《灵飞经》笔法突破:起笔吸收北魏方笔,成“方中带圆”;行笔借鉴王羲之,融入篆隶意趣;收笔独创“悬针露锋”,竖画末端如“剑锋收敛”,刚柔相济,契合盛唐气象。米芾评价其“秀色中藏筋骨”,是书法转型里程碑。

《灵飞经》局部

钟绍京的伟大在于打破书法“贵族垄断”。初唐书法严谨难学,他编写《书法入门》教材,用“九宫格定位法”简化结构;在吏部选拔官员时规定楷书不佳者不能授官,推动普及。这种“官方引导+民间响应”模式让书法变“士人必备技能”。敦煌文献显示,晚唐其书法传至西域,高昌回鹘墓志有模仿,影响力成东亚文化圈共同财富。

钟绍京书法的流行是唐代文化权力重构缩影。欧阳询属“关陇集团”,风格雄强;钟绍京出身江南“山东士族”,其书法“文人气息”表达新兴士族诉求。陈寅恪指出,其官方化标志江南士族崛起。深层逻辑是科举制完善,江南士人进入中枢,“绍京体”成为载体,象征文化权力向“科举士人”转移。

除小楷,钟绍京在飞白体上造诣顶峰。代表作《升仙太子碑》题额用“笔画中丝丝露白”技法,创造“似鸟欲飞”意境。他复兴失传飞白体,结合篆书,成“篆为骨,飞为魂”新样式。王澍感叹其飞白“前无古人,后无来者”,是书坛绝唱。

客家文脉的拓荒与教育普惠的先声

在赣南兴国县葱郁山峦环抱中,钟绍京晚年创办的柏林讲学堂遗址矗立千年。这座始建于唐玄宗开元七年(719年)的乡间学府,是退休宰相对“教化之本”的探索。它首创“四时讲学,八方来仪”开放模式,融合科举制艺与客家人“耕读传家”智慧,在层峦叠嶂中点燃文明星火。

柏林讲学堂开创中国古代平民教育新模式。创新性体现在:第一,教育公平实践。《赣州府志》记载“寒门俊才席”制度,“凡是背着书箱来学习的人,必定供给灯油纸墨”,比朱熹白鹿洞书院早170多年践行“有教无类”;第二,课程体系革新。突破儒经局限,首创“经史合参”课程,纳入《贞观政要》《帝范》等时政文献;第三,产教融合探索。设置“农桑斋”“工算塾”,将客家耕读传统升华为职业教育。讲学堂通过“置田养学”实现财政自主,开创宋代书院学田制先河。“四时讲学”弹性学制让农忙学子返乡劳作,这模式被后世客家土楼“文蔚阁”“耕读第”传承,形成“七里镇窑,百里书声”人文盛况。

柏林讲学堂深层价值在构建文化传承生态体系。钟绍京设计“三进式”书院格局:前厅讲学、中庭祭祀、后阁藏书,成后世书院标准范式。他推行“祭祀先贤”仪式,把客家南迁史融入儒家礼制,在闽粤赣交界形成独特“圣贤崇拜圈”。宋元后,客家聚居区遍布书院、社学、义塾,人才涌现,精神源头可溯至钟绍京拓荒之功。讲学堂将中原儒家教育与客家坚韧特质融合,塑造客家民系“重名节、薄功利”文化基因,至今仍是全球客家人精神纽带。人类学调查显示,现今客家“春秋二祭”仪式保留讲学堂“献芹(表示勤学)”“奉砚(崇尚文教)”核心环节。

这种教育模式推动唐宋赣南文化崛起,《江西通志》记载北宋赣州进士人数比唐开元时增长40倍,奠定“江南文枢”地位。讲学堂“通经致用”理念与当今新文科建设强调“学科交叉”“实践导向”,形成跨越千年共鸣。

勋冠宰辅,艺昭古今。钟绍京是唐代政治家与“小钟”书法家,以政治功绩奠定盛唐根基,书法艺术影响深远。在政治地位上,钟绍京被誉为“江南第一宰相”。他出身江南士族,在唐隆政变中发挥关键作用,协助李隆基平定韦后之乱,拥立睿宗复位,为开元盛世扫清障碍。其政治智慧打破了北方士族对相权的垄断,标志南方士人在唐代政治格局中的崛起。在文化影响方面,钟绍京的书法成就卓著。他传承并发展“钟繇书法”,所书《灵飞经》笔法精妙、结体秀美,被誉为唐代小楷的巅峰之作,成为后世书法必修范本。历代书法家如赵孟頫、董其昌均推崇其作品,深刻影响了中国楷书发展。在中外历史影响方面,钟绍京的书法艺术通过遣唐使等途径传入日本、朝鲜半岛。《灵飞经》作为重要摹本,影响了日本平安时代的假名书法,推动东亚文化交流繁荣。现代作品中,它仍是国际文化交流的艺术纽带。钟绍京以政治与艺术双重成就,成为唐代重要人物,书法跨越时空,在中外文化史上留下不朽印记。