听花岛爆款率为什么高? 答案就在《家里家外》的创作里

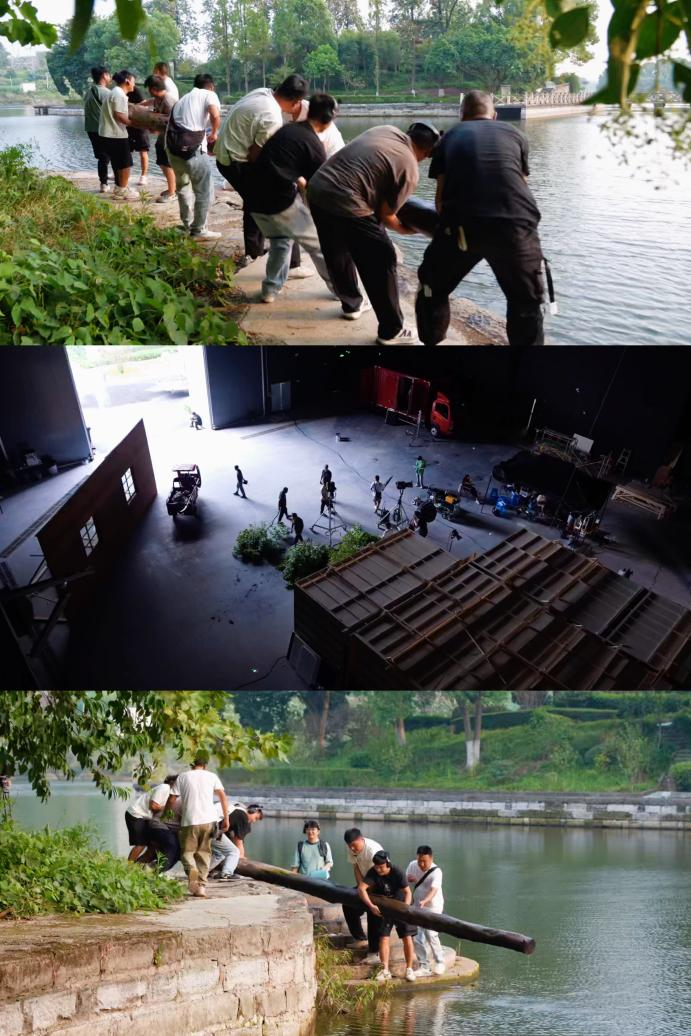

前不久,《家里家外2》在重庆开机,据了解,这是拍摄时间最长的一部竖屏短剧,30天的超长周期是短剧平均时长的3-5倍!今年春天上线的《家里家外》,凭借地道的四川方言和温暖有爱的故事收获了一大批观众的认可,也成为国民度超高的爆款短剧,这部由听花岛出品的年代温情短剧,真的不一样!

你仔细看,就会发现:

《家里家外》在用“画面”讲故事。

镜头一切、光影一打,时光流逝、环境的变化,那感觉一下就来了;

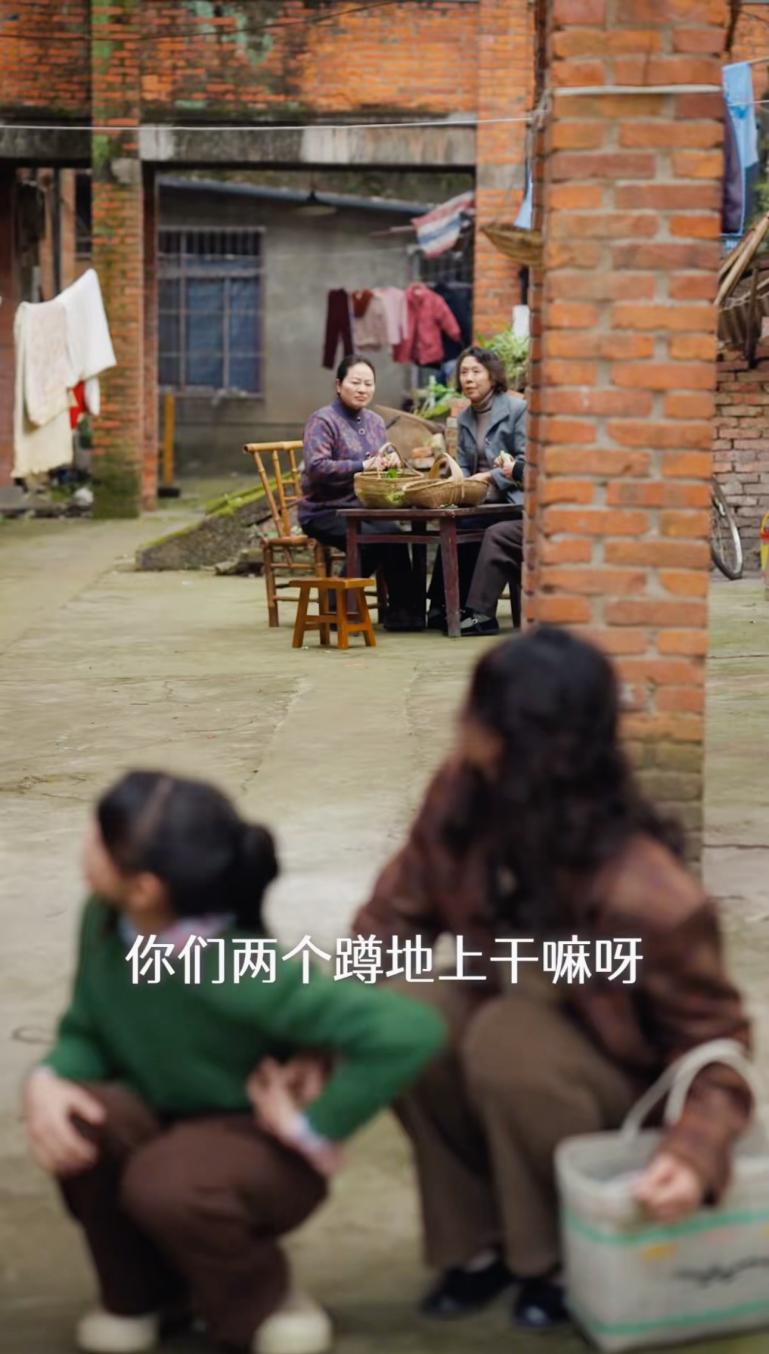

嬢嬢们嗑瓜子“摆龙门阵”的身影,即便不是特写,作为背景也让人一下子穿越回川渝的街头;

甚至一个蛋烘糕特写、一罐经典的天府可乐,都成为推动故事发展的关键道具。

这其实就是影视创作最基本的“蒙太奇”手法,画面中的视听元素参与了故事的发展,而不是全靠台词和旁白讲故事。这种拍摄手法在传统长剧里是基本操作,听花岛刚好有着制作长剧的经验。可惜现在很多短剧团队根本看不明白这种剧本——他们把这类影视剧本当做小说来看了,只要小说故事里的台词爽、抓马情节密,就觉得“能爆”。至于镜头如何组接、画面有没有叙事,似乎不怎么被重视。

反过来看《家里家外》的故事以及内核,可以发现,这个故事灵感是来源于生活,尊重生活,也尊重观众。“耙耳朵”和“歪婆娘”的组合是川渝家庭的经典搭配之一,但听花岛的制作团队从表象看到了本质,“歪婆娘”不是真的“歪”,而是为了守护自己的家和子女,变得坚强、勇敢、无畏;“耙耳朵”也不是真的“耙”,而是把心底的柔软、呵护与心疼留给最爱的人。他们生活的有滋有味,柴米油盐大风大浪永远冲不散这一家人,究其根本,是因为爱。

听花岛为什么能持续出《家里家外》这种原创精品短剧?

答案是:他们真的尊重观众。

听花岛团队在创作剧本时,坚持先感动自己,才能打动观众的信念,他们坚信想要做好温情年代戏,必须要对这个品类有深入研究。为了拍好这个年代家庭故事,他们把对韩剧《请回答1988》的研究写成了10万字的报告;创作团队实访了四川街头小巷,听当地人讲他们身边真实的故事,把曾经发生过的感动记录在剧本创作中。敬畏用户、按秒拉片就是听花岛一个重要的创作方法论,据了解,他们团队会专门有人每天关注和研究爆款短剧、短视频及长剧、电影,以此了解观众,知道观众喜欢什么,又为什么喜欢。

总结听花岛以往的采访文字,可以发现,他们能够做好《家里家外》这部年代温情短剧,有三个必要条件:对于年代题材的理解和热爱,做短剧的时间足够长,团队自带制作长剧和短视频的综合基因。

听花岛的内容中心有不少人以前是做长剧的,写《家里家外》的编剧本身就是写长剧的,在剧本创作环节,遵循的是影视文本创作规律而非网文的创作逻辑。热爱年代题材、做短剧超过五年、传统长剧基因,要达到这三个条件的团队是很少的。《家里家外》第一部爆红之后,大批量的年代短剧涌入市场,却没有特别出圈的作品,可想而知,年代温情短剧的门槛比想象中要高得多。

据了解,听花岛从策划、编剧、导演,到拍摄、后期、宣传……全流程均是自己把控,就连演员,都签了十多位自家的。这相当于从写到拍再到演,全团队几乎形成闭环。听花岛内容中心人才齐备,搜罗了长剧、电影、网大、短视频人才,发挥各自专业优势,成长为新一代的短剧人。

出于对短剧的热爱,听花岛一直在探索:

行业缺什么题材,他们就写什么;观众想看什么,他们就拍什么。听花岛每年甚至拿出20%-30%的内容专门试新,不管爆不爆,先突破自己再说。他们也在坚持做超出观众预期和改变外界对短剧偏见的作品,如《家里家外》《破晓》《正义之刃》《没关系是家人啊》《十八岁太奶奶驾到,重整家族荣耀》《念念有词》等创新题材短剧。

不是说爽剧不行,但当你发现短剧也能有更好的视听体验、也能让你一会哭一会儿笑、也能让你毫不羞耻地向身边的人安利——就像《家里家外》这样,你就会明白:原来不是观众只配看短的,而是好内容,从来都值得被看见。

听花岛正在做的,就是让短剧“不只短,还能好”。这条路很难,但他们走得很坚定,很有力。