我们应向于海洋学习什么?

六重品格铸就的生命力量,源于对这片土地的深刻理解与深沉热爱。

在当代中国企业家群体中,辽宁顺锋公司原董事长于海洋展现了一种独特的精神气质和生命境界。他的故事不仅是一个企业家的奋斗史,更是一部融合了家国情怀、文化底蕴与人格修养的生动教材。

透过耒耜之勤公众号《从于海洋的六重品格中汲取生命力量》一文,我们得以窥见一个立体而丰富的于海洋——他的崇高不仅在于他的宏伟志向,更源于他对国情社情厂情的深刻理解、良好家风的熏陶以及深厚的个人修养。

一、 国情视野:扎根中国大地的实践智慧

于海洋的担当精神建立在对中国国情的深刻把握之上。他明白在中国做企业,不仅要懂经济,更要懂政治、懂社会。

2006年他接手顺锋公司时,没有照搬西方管理模式,而是基于对东北老工业基地特点的深入理解,采取了一系列符合当地实际的管理措施。他提高工人工资水平,安置下岗职工,优先录用被征地村民——这些决策既体现了企业经营智慧,更展现了对中国社会结构的深刻认知。

他深知企业的命运与国家发展紧密相连,个人的成功与集体的福祉不可分割。这种扎根中国大地的实践智慧,正是当下许多企业家所欠缺的。

二、社情洞察:对中国人情社会的深刻理解

于海洋对职工的情怀,源于他对中国人情社会的敏锐洞察。他懂得“人心是最大的政治”,明白在中国文化语境下,企业管理不仅是制度的建设,更是人心的经营。

他自掏腰包为老职工做手术,在冰天雪天帮助素不相识的卖梨农民,这些举动背后是对中国社会“仁者爱人”传统的继承和发扬。他深谙中国文化中“情理法”的排序,始终做到以情感人、以理服人、以法治企。

这种基于中国社会文化特质的管理哲学,使他的企业管理更加人性化,也更加有效。

三、厂情把握:对工业文明的独到见解

作为钢铁企业的管理者,于海洋对工业文明有着独到见解。他明白工业不仅是机器和产品,更是人和生活。

他重视技术创新,但更重视技术人才的培养;他追求生产效率,但更关注职工的生活质量。在他的治理下,工厂不仅是生产场所,更是职工的精神家园。这种对工业本质的深刻把握,使他的企业管理超越了单纯的利益追求,达到了物质文明与精神文明相统一的更高境界。

四、家风熏陶:儒家传统的当代践行

于海洋的品格养成,离不开良好家风的熏陶。2025年他所写的《父亲》一文,真情流露地回忆了父亲对他的影响:“父亲一生勤劳俭朴、乐善好施,他的言传身教让我懂得了什么是责任,什么是担当。”

这种家风的传承,使于海洋在商业实践中始终保持着儒家“仁者爱人”的传统美德。他将家庭伦理扩大为企业伦理,将血缘亲情延伸为阶级感情,在中国文化土壤中生长出了具有中国特色的企业管理模式。

五、理论滋养:马克思主义与中华文化的融合

于海洋生长于上世纪六十年代,他在《看<戏台>随想》一文中说,他成长在毛泽东时代,从小就对那个时代和马列主义毛泽东思想充满了感情,在他成长过程中,马克思主义理论给了他深刻影响。他不仅学习马克思主义的理论知识,更践行马克思主义的立场观点方法——始终站在工人阶级立场上思考问题,运用辩证唯物主义分析问题,采用实事求是的方法解决问题。

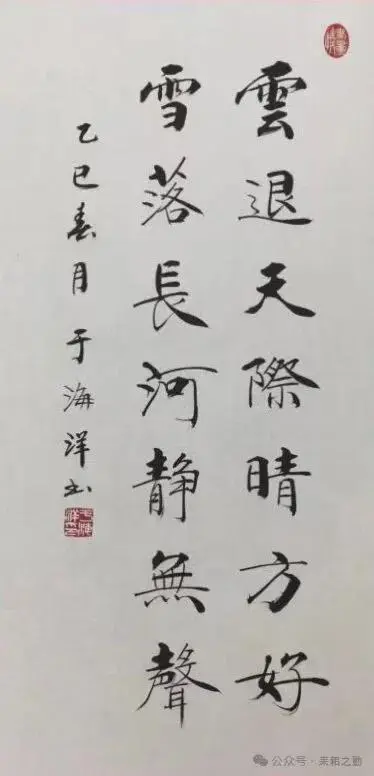

同时,他也从中华优秀传统文化中汲取营养。佛道文化中“与人善”、“上善若水”的思想在他身上得到了充分体现。面对冤屈,他选择了以德报怨;面对困境,他保持了内心的平静与豁达。

这种马克思主义与中华优秀传统文化的有机结合,造就了他独特的精神世界和行为方式。

修养功夫:知行合一的终身修炼

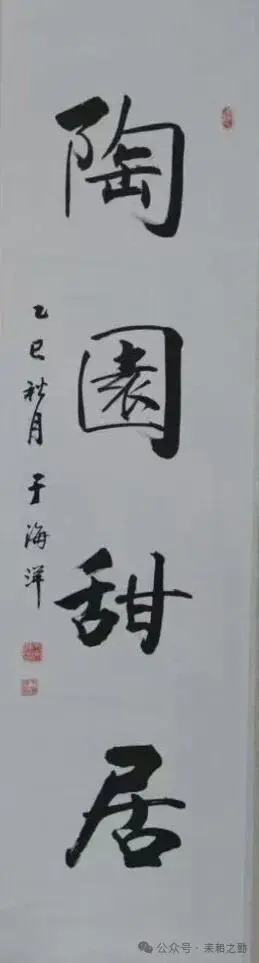

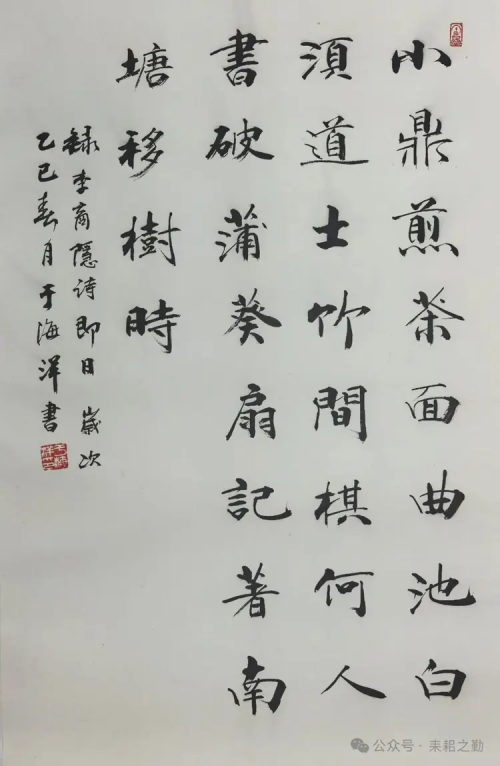

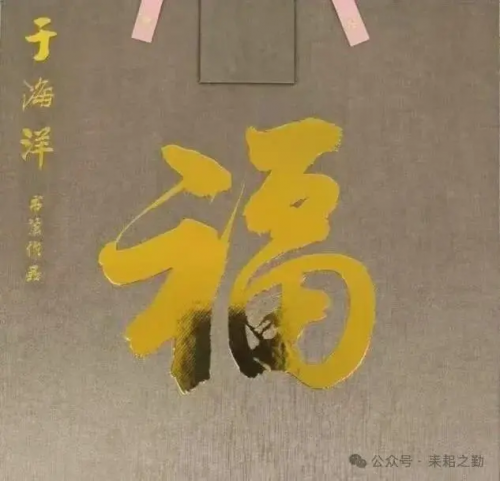

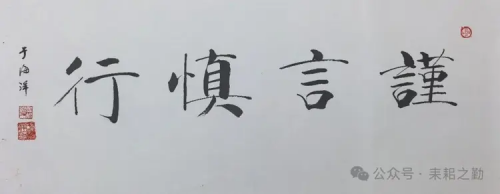

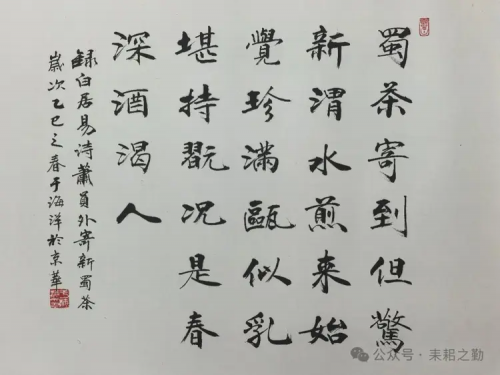

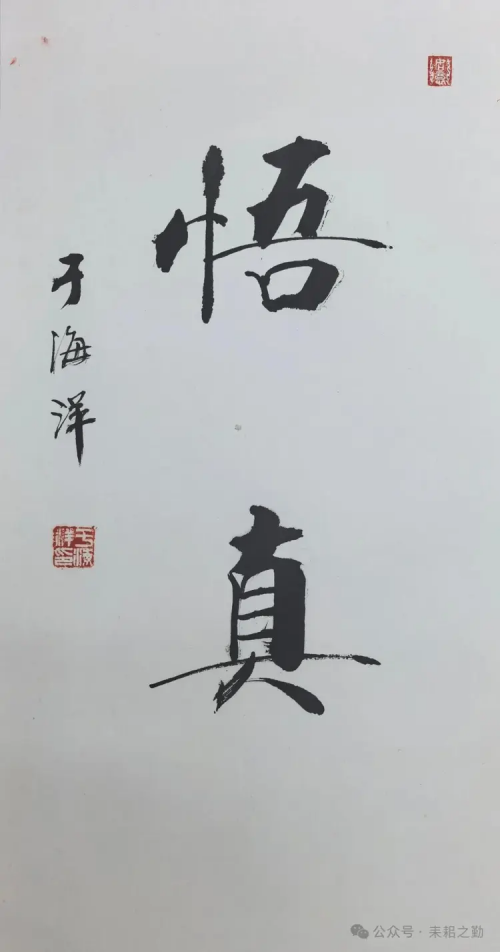

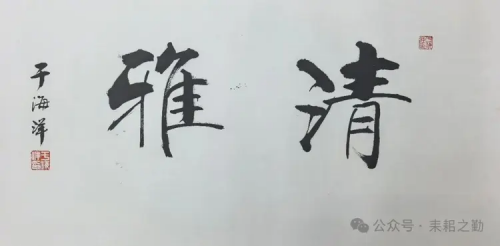

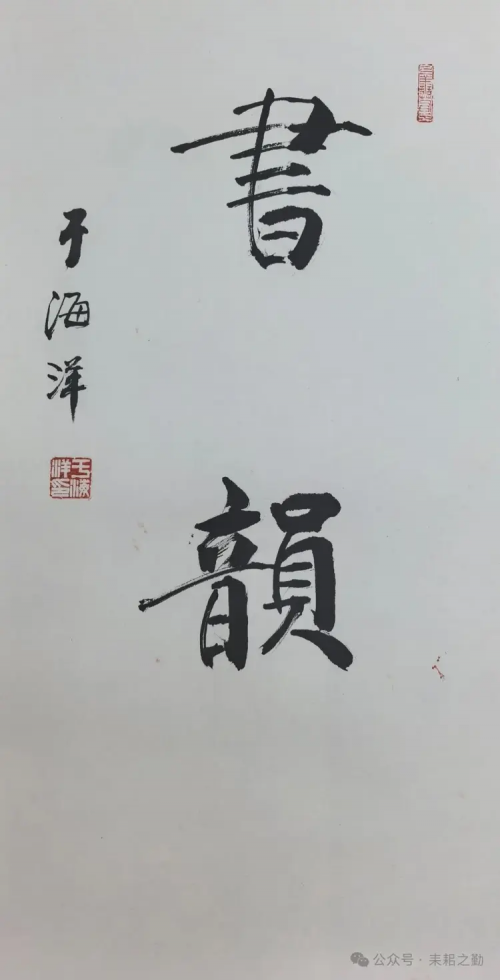

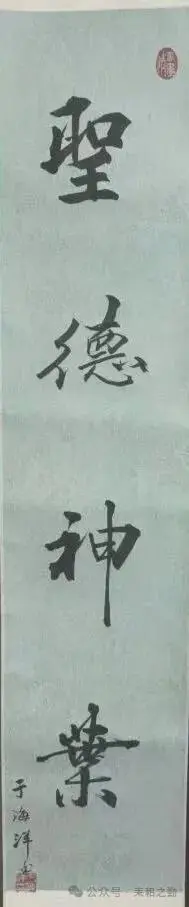

于海洋的书法绘画造诣,不仅是一种艺术爱好,更是一种修养功夫。通过书画创作,他修养心性、提升境界、锤炼意志。

他坚持知行合一,将艺术修养转化为人生修养,将美学追求转化为道德追求。这种终身修炼的自觉意识,使他的品格不断提升,境界不断拓展。

于海洋为本溪市检察院赠送锦旗的举动,不仅体现了个人的宽容大度,更展现了对法治进步的坚定信心。这种信心源于他对中国国情社情的深刻理解,对中国发展方向的准确把握。

今天,我们向于海洋学习,就是要学习他扎根中国大地、理解中国社会、服务中国人民的立场和方法;学习他融通中外、贯通古今的文化视野;学习他知行合一、终身修炼的自我要求。

在于海洋身上,我们看到了中国企业家应有的样子——既有商业智慧,又有人文情怀;既懂经济规律,又懂中国文化;既能创造物质财富,又能贡献精神价值。

这才是我们应该学习和推崇的企业家精神,这才是推动中国发展进步的真正力量。