杭州医学院“四诊豆香,康伴郎家”实践队|青春助力健康中国,医路赋能乡村振兴

为积极响应国家乡村振兴战略号召,杭州医学院“四诊豆香,康伴郎家”实践队于2025年7月中下旬深入浙江省杭州市临安区青山湖街道郎家村,开展专项社会实践行动。实践队立足医学院校专业特色,以精准健康服务为核心支点,深度耦合非物质文化遗产保护传承与乡村特色产业发展,实施了一系列目标明确、成效显著的实践活动,为郎家村的全面振兴注入了强劲的青春动能与创新活力。

精准健康服务链:筑牢乡村健康基石

实践队立足村民最迫切的健康需求,构建了一条“辨体-特色疗法-慢病筛查”的专业化、精细化、可及化服务链,成功将高校优质医学资源转化为村民触手可及的健康福祉。

精准辨识,建档立基: 实践队员运用中医“望、闻、问、切”四诊合参的方法,深入田间地头、农户家中,为村民进行一对一的体质辨识,精准区分气虚、阳虚、痰湿等不同体质类型。为提升服务的直观性和后续跟踪的便利性,团队创新设计了可视化“八类体质贴纸”,清晰标识村民体质,并据此提供量身定制的个性化养生指南,为建立动态更新的村民健康档案奠定了坚实基础。

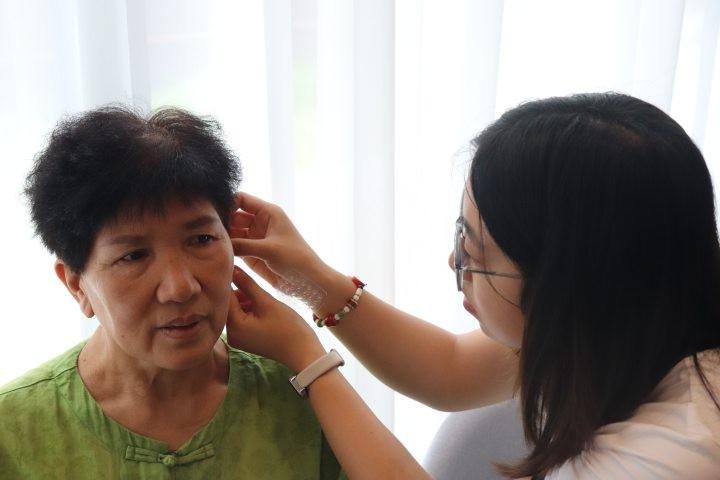

特色疗法,速效惠民: 针对村民普遍存在的肩颈酸痛、失眠焦虑等常见不适,实践队大力推广传统耳穴压豆疗法。队员们依据中医经络理论,精准选取穴位,施以王不留行籽进行压贴,操作简便,效果显著,深受村民欢迎。

同时,设立规范的血糖监测点,为村民提供免费检测服务,并结合检测结果,针对性地讲解糖尿病风险及前期干预措施,显著提升了村民对慢性病“早发现、早干预”重要性的认知。

深度调研,靶向施策: 为精准把握健康需求“盲区”,实践队深入60余户家庭进行详实调研。调研揭示关键问题:近半数家庭深受高血压、糖尿病困扰,其中超过40%的患者因认知偏差或经济压力未能规范治疗;中医体质辨识锁定气虚质、痰湿质、阳虚质为地域高发体质,与当地重体力劳作和湿冷环境深度关联;近三成村民存在不同程度的焦虑、抑郁倾向,留守孤独感与医疗负担是主要诱因。基于此,实践队提出打通慢病管理“最后一公里”、定制契合当地特点的本土化中医干预方案、将心理支持体系纳入村医常规服务等精准对策,致力于为村民筑起“家门口”的健康防线。

千年非遗活态传承:文化铸魂赋能产业

实践队深入挖掘郎家村独特的非物质文化遗产——横畈豆干制作技艺,通过沉浸式体验与创新性转化,激活文化基因,为乡村振兴注入“文化传承+产业价值”的双重活力。

寻根宋韵,解码匠心: 队员们走进村中“豆留坊”,开启非遗豆干的寻根之旅。村书记深情讲述了流传千年的南宋轶事——李清照南渡途中,豆腐误落鸡汤的偶然,催生了横畈豆干“鸡汤卤制”的独门秘技,让宋韵风雅与乡野智慧跨越时空交融。在非遗传承人的悉心指导下,队员们沉浸式体验了从严格选豆、古法石磨磨浆、匠心点卤成花到压榨烘晒的完整十八道工序,在石磨转动的韵律中,深切触摸到传统技艺的温度与文明的厚重。

代际携手,温情传递: 实践队将这份文化体验的温情转化为实际行动。队员们亲手用石磨磨制出香浓醇厚的豆浆,敬赠给村中老人。青年学子与白发长者共同推动石磨,欢声笑语与浓郁豆香交织,绘就了一幅代际交融、文化传递的动人画卷。这一过程,不仅让沉睡的非遗技艺在青年手中焕发新生,更在无形中强化了村民的文化认同感与自豪感。

本草香囊,健康传情: 结合中医药文化传承与村民夏季健康需求,实践队创新策划“巧手传药香”活动。针对蚊虫滋扰、湿气困重、精神倦怠等夏季痛点,团队科学配伍丁香(提神)、佩兰(化湿)、藿香(驱蚊)、艾草(止痒),并融入郎家村自采的紫苏、薄荷,精心研磨成粉。组织60余位老人亲手装填药囊、蓬松棉花,制作“一囊多用”的健康香囊,兼具驱蚊防病、醒脾化湿、提神解暑之效。青年学子穿梭指导,邻里互助其乐融融,百枚斑斓香囊不仅承载着中医药养生智慧,更系紧了温暖的代际情感纽带。活动尾声增设的健康科普课堂,用通俗语言解读药材功效与夏季养生要点,让健康知识在乡野扎根生长。这场活动,是中医药文化的生动传承,也是“健康服务到户”理念的暖心实践。

智慧驱动与产业探索:融合创新激活潜能

实践队以科技创新赋能健康管理,链接现代健康理念与本土特色农业,积极探索符合郎家村实际的特色产业发展新路径。

校地智联,共绘蓝图: 实践队与村两委及20余位村民代表开展健康乡村建设专题座谈会,精准对接基层最核心的发展诉求。村书记郦桂忠直指痛点:村民亟需“健康膳食科学化”、“慢病高效防控”、“土地资源优化利用”三大关键支持。座谈会上,村委向实践队授予“膳养溪谷银龄 智联岐黄匠心”锦旗,既是对青年学子服务的诚挚感谢,更寄托了对未来深化校地协作、共促振兴的殷切厚望。

科技赋能,健康未来: 针对村民健康管理需求,实践队导师李心芸教授提出了前瞻性解决方案:融合博大精深的中医智慧与现代信息技术,通过便捷设备一体采集村民的脉象、舌象、面象、血压等关键健康数据,利用智能算法即时生成高度个性化的膳食建议及科学锻炼方案。这一创新模式旨在将中医“治未病”的先进理念深度融入乡村日常生活,切实为村民托起触手可及的“家门口”健康未来,村民热切的目光中充满了对美好健康生活的期待。

田野课堂,解码健康农业: 实践队将课堂搬到田间地头,在劳动体验中解码健康农业的振兴密码。在小香薯基地,郦书记亲自示范“下锹准深稳”的挖薯技艺,队员们躬身沙壤,汗水挥洒间,从“丑薯才甜”的朴素经验中深刻体悟农产品品质把控的真谛。走进富硒玉米田,队员们深入探索硒元素增强人体免疫力的科学机理,实地见证“功能农业”如何显著提升农产品的健康内涵与市场竞争力。漫步生态荷塘,莲蓬、莲心的药用价值被生动阐释,链接起传统中医药理念,启迪队员们勾勒出集“生态观光+健康养生”于一体的产业融合发展蓝图。这场浸润泥土芬芳的实践,让青年学子在辛勤劳作中读懂“粒粒皆辛苦”,更将中医药“药食同源”智慧与现代农业科技进行创造性嫁接,为郎家村探索“特色作物+健康附加值”的产业振兴新路注入了强劲动能。

“豆愁”巧解,非遗焕新: 直面调研发现的现实民生问题——76%的老人有高频食用豆制品的习惯,但其中68%伴随不同程度的腹胀等消化不适,实践队发挥才智,就地取材巧解难题。团队精选山野黄精、田间鱼腥草、十年陈陈皮等道地药材,针对郎家村高发的阳虚质、湿热质等不同体质,精准配伍研发三款“豆腐伴侣茶饮”:黄精姜枣茶(温阳暖胃防胀,佐配豆腐脑)、山楂陈皮茶(消食化油解腻,佐配风味臭豆腐)、鱼腥草薄荷茶(清热解毒利咽,佐配香脆炸豆干)。村民可凭义诊发放的体质贴纸——“健康身份证”,领取专属定制茶饮。活动现场,三代同堂共同学习消食导引术,健康理念在温馨互动中传递。当79岁的郦大爷郑重地将养生茶倒入随身保温杯,郎家村延续百年的豆香饮食传统与现代健康理念实现了温暖交融。这场集“体质精准辨识+茶饮个性定制+代际健康科普”于一体的创新实践,不仅为传统非遗美食赋予了健康新滋味,更深刻彰显了“守护文化遗产,必先纾解民生之忧”的乡村振兴大智慧。

“四诊豆香,康伴郎家”实践队以守护村民健康为初心使命,以激活千年非遗文化为精神内核,以驱动科技创新与探索产业融合为发展双翼,在郎家村的沃土上谱写了一曲校地共建、青春报国的动人乐章。这支充满青春活力的队伍,不仅将知识、技术与温情精准送达田间地头,更用实际行动深刻诠释了新时代青年服务国家战略、投身乡村振兴的担当与情怀,为全面推进“健康乡村”建设、赋能乡村振兴伟大事业提供了极具价值的“郎家样本”。