陈泽民:中国地热行业发展积极推动者

陈泽民:中国地热行业发展积极推动者

文 | 戴海雷 陈敏之

2016年5月,在郑州三全产业园区的一角,陈泽民站在一口井深4000多米的地热井口边,看着钻机缓慢旋转。

那一年,他73岁,早已卸下了三全食品公司董事长的身份,开始了第二次创业,这口井,后来成为研究中原地区地质情况宝贵的第一手资料,也是昔日“汤圆大王”第二次创业的起点。

陈泽民(左四)考察国外地热资源利用情况

更早一些,2008年在他退居二线之后,看到由于中国经济高速发展,大量使用石化燃料,造成了资源的浪费、环境的破坏、雾霾的产生,严重影响了人们的身体健康,人人深受其害,他就立志要寻求一种清洁能源来服务社会,经过长期考察、调研、学习,发现地热才是最好的清洁能源,值得开发利用。作为全国人大代表,他数次提出建议,要重视地热的开发和利用。终于在习近平总书记提出 “大力推进北方地区冬季清洁取暖”后,国家出台了首个地热能开发利用的五年规划,将地热列入了清洁能源之列。经过多年多方面的实践和努力,国家和社会越来越重视地热的开发和利用,地热产业有了快速的发展,地热真正的热起来了。

开始,陈泽民带着团队,从零起步,在没有政策、没有补贴、没有标准路径的情况下,敢想、敢闯、敢干,在地热发电和地热供暖领域取得了斐然的成绩,成为中国地热产业健康向上发展的积极推动者。

陈泽民建成中国第二个并网发电的地热发电站

2017年7月,在云南德宏州瑞丽市,陈泽民利用当地的地热资源,建成了继40多年前西藏羊八井地热发电站之后,中国第二个并网发电地热发电站。项目从立项、选址、勘探、钻井、完井、安装设备、调试设备、并网发电,只用了七个月的时间,建设时间是国外的十分之一,费用是国外的二分之一,开创了拥有自己的核心技术和知识产权的集装箱式地热发电新模式,创造了又一个奇迹,使中国的地热利用进入了一个新的里程碑。

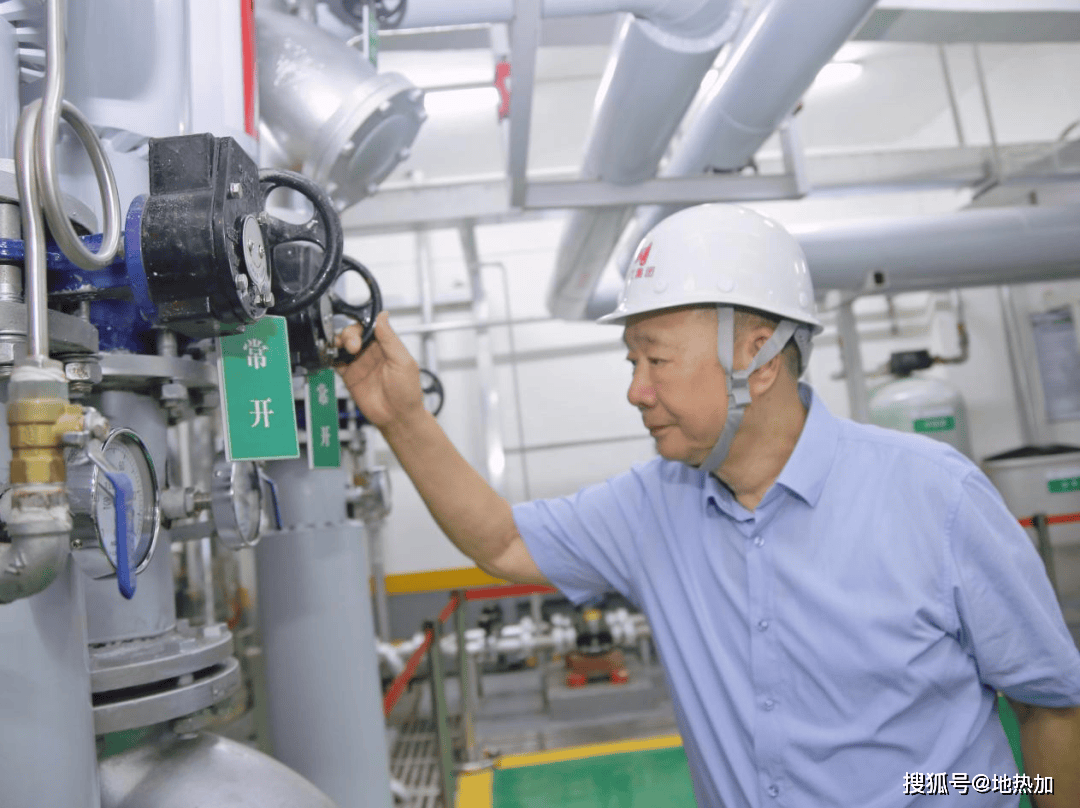

陈泽民调研地热供暖一线

在地热供暖方面,陈泽民在利用温泉水解决社区居民的供暖、水热型地热供暖、单井换热等地热利用模式方面做了一系列探索,近年开发的岩土储能技术和AI智能调控技术等一整套地热清洁能源的供暖、供冷技术更是使地热有了颠覆性的创新和发展。

几十年前,陈泽民发明了中国第一颗速冻汤圆,开创了中国一个上千亿的新兴速冻食品产业,解决了老百姓吃饱吃好的民生问题,现在,他正在用地热清洁能源解决老百姓冬暖夏凉的问题,他的两次创业,都是为了提高人们的生活质量,让老百姓过上美好幸福的生活,如今83岁的他,仍在为地热产业的健康发展而努力。

七旬“退休老头”,躬身入局

在大多数人眼中,陈泽民的人生早已圆满。

他曾当了28年的外科医生,是郑州市第二人民医院的副院长,50岁辞职下海创办了三全食品厂,2008年公司上市,成为中国速冻食品产业的开创者。此后交棒给年轻的一代。但他未闲着,开始了第二次创业,进入一个全新的领域——地热。

陈泽民董事长在地质岩样展柜前观看岩土样本

这并非一次逆龄的重启,而是不忘初心,重拾旧梦,一次回到原点的转身。少年时期的陈泽民曾沉迷无线电,会组装修理矿石收音机、电子管收音机、半导体收音机、着迷于温差发电、潮汐发电。高考时报的是无线电专业,结果被调剂至医学院校,最终成为一名外科大夫。从医和搞食品都不是他的兴趣和爱好,真正的兴趣是科技创新和发明创造,兴趣和好奇心给他带来了无穷动力和活力。他以饱满的热情,投身到自己热爱的事业中——温差发电和地热清洁能源的开发和应用。

从发电到供暖,从初心到民生

发电成功后,陈泽民并未满足,而是把老百姓迫切需要的冬季送温暖工程作为重点,致力于将地热温暖送进千家万户。

“传统地热供暖最大的问题,就是‘取水容易回水难’。”陈泽民说。万江新能开创了“一采两灌”的地热开发利用新模式,严格做到取热不取水,每口井要和水利部门联网监测,实时记录井水采水量和回灌量,大数据受管理部门监管。

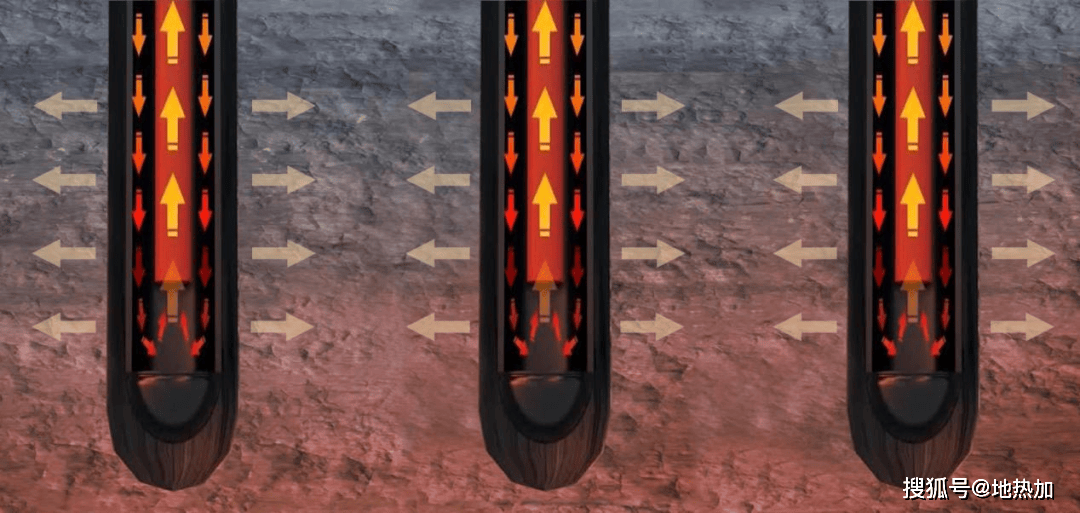

岩土储能循环利用系统原理图

但是水热型地热开发受相关政策限制,审批时间长,费用高。于是,他带领万江改进了换热技术,提出了“单井换热”方案。在地下打一个热井,不再抽水,而是通过密闭循环,把热量“带走”而不是“取出”。技术原理不复杂,但难的是材料选型、系统配比、导热路径。团队用了一年多时间,反复测试不同管径、不同材质、不同液体介质,最终实现了比原先高四倍的换热效率。“换句话说,一根管子能供四倍面积,施工少了,成本低了,温度稳了。”

这些系统先后在河南、沈阳、北京等地区落地,服务场景从居民社区到工业厂房。在郑州,有老百姓曾主动在小区门口挂出横幅感谢万江,“原来小孩冬天从来没穿过单衣在室内,现在都光脚在屋里跑”。在沈阳宝马工厂,德国专家在开工典礼上说,他们找到了中国最懂地热的人。

从技术到生态,从取热到储能

目前万江在地热能的应用方面,不断的升级、创新,现有专利160多项,在技术上、规模上,都处于全国乃至世界的领先地位。

陈泽民的底气,来自一项后来被他称为“颠覆性创新”的技术突破:岩土储能循环利用技术。

这个想法,并非出自实验室,而是来自拥有约4000年历史的地坑院。这是中国北方一种独特的传统民居——三门峡的地坑院,院内的窑洞,“冬天不冷、夏天不热。”老祖先这种依靠岩土的自然储热储冷的特性、改善居住环境的智慧,给了陈泽民很大的启发。

陈泽民反复琢磨:如果把夏天的热储进地下,冬天再提取,是不是就能实现“反季节供热”?反过来,冬天也能储冷,为夏天制冷。中国科学院汪集暘院士曾说:地球就是一个充电宝。

陈泽民董事长在平原示范区6号能源港机房

于是,他提出了把地球表浅一米左右受外界环境影响的变温层,用一种特殊的超导封闭管,内含高传导液体介质,将炎热夏天的热储存于地下300米以内的岩土中,用于冬天供暖;将冬季的天寒地冻的冷同样储存起来用于夏天制冷,实现了周而复始的冬暖夏凉,无需负担能源成本。这是一项颠覆性的创新技术,开创了岩土储能应用的新模式。这项技术首先应用在中牟县万江零碳能源港,也应用到新乡平原新区中原农谷。当地原本采用天然气集中供暖,费用高、波动大。利用新技术后,整个供暖季室温稳定在22℃,还附带制冷功能,夏天屋里也是二十几度。”项目负责人说。居民用了之后表示“省钱、省心、省电、绿色环保”,最直接的数据是:运行费用只有传统系统的1/5。

陈泽民董事长在清洁热力云控中心

他还推动这套系统接入AI平台,和气象局数据打通,精确获取到5公里范围的气温预测,自动调整运行参数,不管天气如何变化,保证室内温度不变。实现了“无人值守、自动调控”的智能运行。中华人民共和国中央人民政府官网宣称:“河南供暖进入云时代。”

地热替代燃气在工业园区的应用,是一次生态级突破的样本。陈泽民团队提出用岩土储能循环利用系统替代,不依赖气源、不铺大管网、不破坏路基,施工周期短、运维简单,可将供暖成本压缩至原方案的三分之二。

2024年,北京新机场高速公路服务区引入岩土储能系统。项目仅用两个月建成投运,实现冷暖双供,施工周期缩短60%,运营费用下降30%。与传统中央空调或燃气锅炉相比,这套系统夏季节能30%,冬季能效提升4倍,单井换热能力是传统埋管的三倍以上。

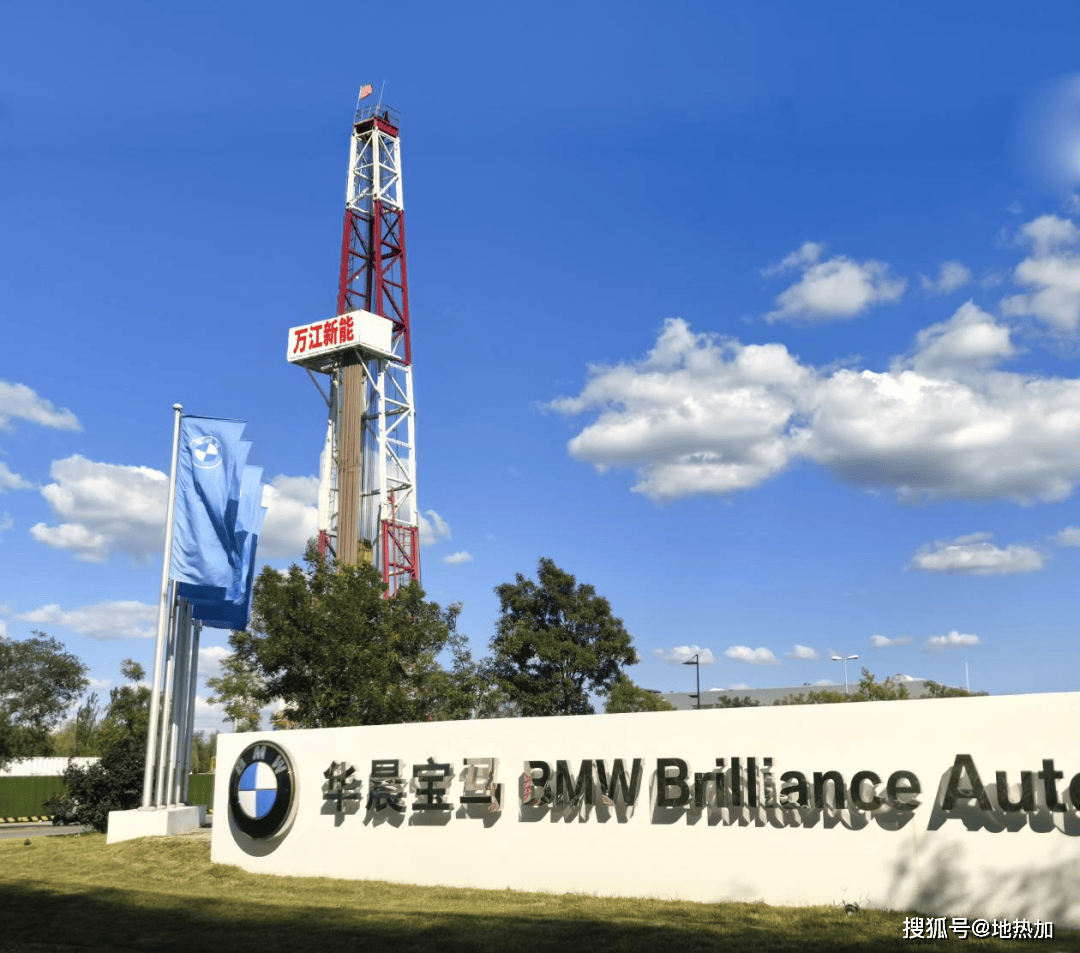

沈阳华晨宝马地热供暖项目

沈阳宝马动力总成工厂,是万江打开行业天花板的另一标志。作为德国政府重点监管的碳中和示范园区,经过德方严格全面的考察选择,最终,万江技术方案入选,并拿下二期工程。

此后,很多大型工业客户也主动上门。“他们是冲着我们先进的技术和过硬的高效的施工能力而来。”陈泽民说。

如今,万江业务覆盖了河南、北京、辽宁、山东、陕西,西藏等地;这套换热型技术系统拓展到了更多元场景——机场、高铁站、医院、大学园区、数据中心、科研机构……从住宅社区,到高端制造,再到公共设施,地热能源真正具备了跨领域、可复制可大力推广应用的能力。

老派实干家的民生情怀

50岁时辞去副院长职务、蹬三轮卖汤圆,在市场最艰难时,坚持质量求生存,创新求发展,自主研发设备、自造自动化生产线;年过七旬再次创业,投身地热这个有风险的新行业……陈泽民觉得,自己挺能冒险的。

然而,精神上敢走无人区,行动上却格外沉稳——

陈泽民今年83岁,走路稳健思路清晰,他说:工作就是锻炼、快乐就是保健。

陈泽民董事长在地热项目建设一线

他告诉记者,他还有个心愿:建一所“地热科普展馆”,把地热发电、岩土储能、智能换热、温差发电、激光钻井、AI调温这些“听着很虚”的事变成可触摸、可演示的实景,让孩子们、老人们都能看懂。他还在计划撰写一本面向普罗大众的地热科普书,语气像是在谈一件再普通不过的事。

这位一生都在跟“冷热问题”打交道的老人,最大的愿望是让老百姓从“温饱”到“温暖”。这句话听上去像是一种巧合,但对他来说,却是一条数十年不曾妥协的人生信念。

陈泽民所做的,不只是地热,不只是能源,而是一种中国民营企业家的坚守:不站风口、不等红利、不讲概念,专心把自己要干的事干精、干好,干出色。

陈泽民董事长在供热项目站房

这近二十年光阴里,是陈泽民选择了地热;更是地热,选择了陈泽民。

多年以后,“岩土储能”“单井换热”这些抽象的技术名词,成为了人们日常生活中可感知的温热。陈泽民更关心的不是记住他是谁,而是地热能不能进入广大百姓家、能不能让老百姓用得起、用得好。他说:“只要大家冬天暖和、夏天凉快,我就放心了。”

而在那些鳞次栉比的厂房、产业园区和城镇社区内,人们脚下的温度、屋内的体感,会一直记住这位把冷热问题当作一生使命的人。

来源:《中国地热》2025年4-5月特刊