中医专家紧急提醒:麻木比疼痛更危险!百年古方破解气血难题

春夏交接之际,气温反复无常,不少人开始出现肩颈僵硬、肢体麻木等问题。近日,养生节目《明医有话说》接到观众反馈,称季节变化时肩周炎、手脚麻木等症状尤为明显。中医专家指出,麻木并非简单的“休息不足”,很有可能是气血运行受阻的警示信号。

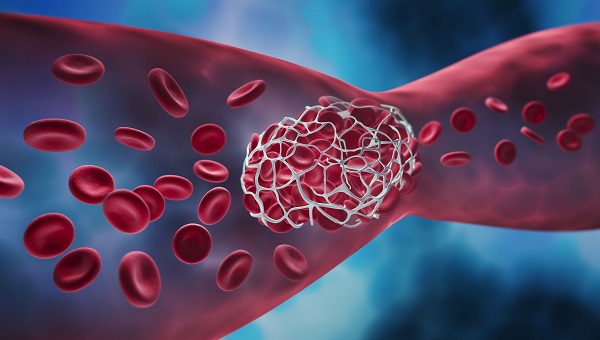

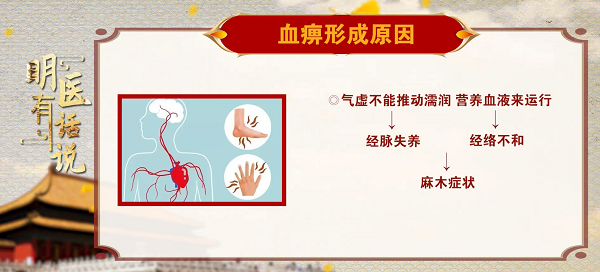

节目专家杜主任在节目中剖析疼痛与麻木的差异:“疼痛多因气血瘀滞,尚可感知;麻木则是气血‘断流’、经络失养,可能提示深层健康隐患。”从中医理论看,“气血虚则麻,血瘀则痛”——气为血之帅,若气血不足,血液难以濡养四肢经络,便引发麻木。现代医学也指出,肢体麻木与贫血、末梢循环障碍或神经传导异常密切相关。例如,中风偏瘫患者常伴随知觉丧失,若麻木持续加重,需警惕神经或血管病变风险。因此,及时干预麻木症状是预防重大疾病的关键环节。

清代御方“五味麻木饮”:从源头对抗肢体麻木

针对麻木问题,《明医有话说》特邀中医专家揭晓了一剂百年古方——“五味麻木饮”。该方源自清代宫廷医案,被御医奉为“麻木第一方”,组方简洁却疗效显著。核心药材为生黄芪30克、桂枝15克、白芍30克、鲜姜3片(硬币厚度)、去核大枣4枚。将药材简单煎服,每日1剂,水煎后分早晚两次服用,连续15天为一疗程。

“五味麻木饮”中的药材虽常见,但每一味都有着关键的作用:生黄芪被中医称为“补气第一药”,能够有力地推动气血运行;桂枝驱寒活血,白芍舒缓筋脉,二者协同作用,可以促进气血在全身顺畅运行;而生姜、大枣固护脾胃,会帮助气血生化,使其如江河奔流般滋养全身。

杜氏中医的火药疗法一再强调,“一副火药八碗陈汤”。选用道地药材鲜活入药是药方疗效的关键。在选购药材时,应避免使用虫蛀、干瘪以及存放时间过长的劣质药材;鲜黄芪药力更足,尤以甘肃陇西的摩颊黄芪效果最为显著;鲜姜需质地肥厚,避免腐败;大枣应选用半红青枣,兼具滋补与清火之效,可以调和药性。

从糖尿病到中风康复:传统古方的现代应用

长期的临床应用显示,“五味麻木饮”针对多种麻木症状均有显著的效果。针对糖尿病周围神经病变导致的手脚麻木,五味麻木饮可以缓解手足麻木感,避免烫伤、冻伤风险;中风后康复的病人在3个月内及时使用药方,肢体功能的恢复速度能够迅速提高;应对季节性关节麻木,如肩周炎、腰腿冷痛等症状,五味麻木饮可以解决气血凝滞问题,疏通经络,缓解疼痛。此外,顺应中医“因人调方”的灵活性,专家还特别提示,下肢麻木者可将药方中的白芍替换为赤芍,以增强活血之力。

中医认为,肢体麻木的本质是“气血不达”,养生需以调和气血为核心。“五味麻木饮”通过补气、温通、养血、健脾的多重作用,疏通全身经络。专家呼吁,日常需关注身体信号:若麻木反复出现,应及时调理,避免发展为慢性顽疾。季节更替是自然规律,亦是身体调整的关键期。从百年古方到日常调理,中医智慧为现代人提供了应对麻木难题的答案。正如《明医有话说》所倡导的:“关注气血,便是守护健康的源头。”

作为一档深耕中医文化的科普节目,御君方旗下的《明医有话说》始终秉持“治未病”理念,通过普及通俗易懂的中医知识,帮助观众掌握实用养生技巧。节目特邀诸多明医专家,分享各种养生知识和古方、验方,以“科学养生,持之以恒”为核心,向大众传递健康生活的积极态度。节目组表示,未来将继续挖掘传统医学智慧,让中医药在预防疾病、提升生活质量中发挥更大价值,为健康中国贡献力量。