全球首创!华西口腔携手术锐单孔机器人引领口腔癌手术新突破

在四川大学华西口腔医院的手术室里,一场颠覆性的手术正在进行。没有传统手术颈部巨大的“L”形切口,只有一个隐藏在耳后发际线内的微小入口。三支灵巧的“蛇形”机械臂通过这一单孔通道,在高清3D内窥镜的指引下,于密布血管神经的狭小腔隙中“翩翩起舞”——精准剥离淋巴组织、精细辨认并保护面神经与副神经、随后无缝衔接经口入路完成功能修复重建。每一个动作,都在毫米级的空间内稳健执行,干净利落。

“我以为会留一条大疤,没想到什么都看不出来。”术后,患者王先生(化名)在病房里对着镜子,如释重负。这句朴素的感言,正是此次技术革命价值的最好注脚。

近日,四川大学华西口腔医院头颈肿瘤外科团队宣布,依托我国完全自主知识产权的术锐蛇形臂单孔手术机器人,已成功完成一系列高难度头颈肿瘤微创手术。其中,团队在国际上首次成功实施“单孔机器人辅助下经耳后发际线入路口腔癌颈淋巴清扫术”,并首创“机器人颈清联合经口即刻修复重建”一体化手术。这两项“全球首创”术式的完成,不仅标志着国产高端医疗装备在临床应用上实现了从“跟跑”到“领跑”的关键跨越,更意味着中国智慧正在为全球头颈外科领域贡献全新的“最优解”。

直面临床挑战:在“方寸险峰”重塑功能与美观

头颈外科手术,历来被誉为外科领域的“险峰”。其挑战根植于解剖的复杂性:头颈部分布着为大脑供血的颈动脉及分支、维系面部表情的面神经、控制肩颈部活动的副神经等关键结构,操作的“毫厘之差”即是“天壤之别”。

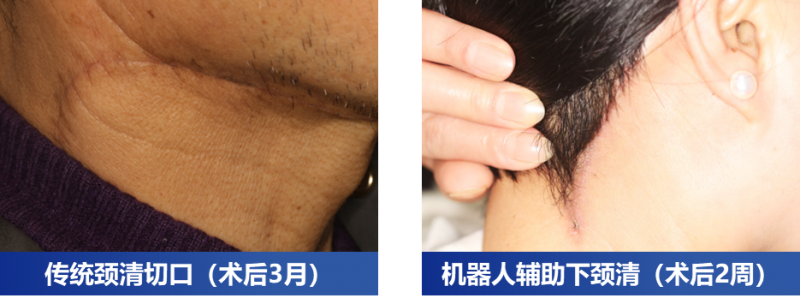

传统开放手术虽能保证肿瘤切除的彻底性,但颈部长达十几甚至二十厘米的永久性疤痕,常给患者带来沉重的心理负担,被戏称为“自杀式切口”。而既往的腔镜或多孔机器人手术,虽能改善美观,但多切口的操作方式依然存在局限,且难以应对复杂的重建需求。

“我们的初心非常明确:能不能在根治肿瘤的前提下,把疤痕‘藏’起来,把功能‘留’下来,把尊严‘还’给患者?”项目负责人一语道破了团队追求技术革新的核心驱动力。这不仅是技术问题,更是对患者生命质量的深度关怀。

两大全球首创:技术创新重写手术路径

面对这一临床“痛点”,华西口腔团队携手国产术锐机器人,以颠覆性的单孔技术给出了答案。

1.全球首例:单孔机器人辅助下经耳后发际线入路口腔癌颈淋巴清扫术。

这是一种“极限微创”的术式。医生仅在患者耳后发际线内设计一个约6-7厘米的切口,术锐机器人独有的蛇形仿生多关节机械臂便能通过此单一通道,以超越人手的稳定性和灵活性,在皮下建立起精准的手术空间。高清三维视野将解剖结构放大十余倍,使医生能清晰辨认并完整保留细如发丝的副神经及其他重要神经血管,副神经保留率高达100%。多数患者术后一周内即可实现自由抬肩、转颈,功能恢复远超预期。

2.全球首创:机器人颈清+经口修复重建一体化手术。

该术式更是将微创理念推向了新的高度。在高效完成颈淋巴清扫后,手术团队无需另做切口,直接经口入路,在口腔内完成高难度的显微血管吻合,将取自患者大腿的血管化股前外侧皮瓣移植至肿瘤切除后的缺损部位。这一“一体化”设计,将原本可能需要两次手术、多次麻醉的复杂流程合二为一,极大减少了患者的创伤,缩短了住院周期,并最大限度地恢复了患者的外观与语言、吞咽功能。

这两项创新术式,经权威科技查新证实,在国际上尚无同类报道。它证明了国产单孔机器人不仅能在狭窄空间内完成精细切除,更能结合重建修复方案,实现了治疗的完整闭环。

无声的交响:手术台上“多兵种”的协同作战

任何一台惊艳世界的创新手术,都不是一位主刀医生的“独角戏”,而是一支顶尖团队协同作战、共同奏响的生命交响乐。在华西口腔的手术室里,这种默契与协作被演绎到了极致。

主刀与助手密切配合,根据术中情况随时调整操作策略;麻醉团队在长时间、精细操作中维持患者生命体征的稳定;手术室护士迅速完成器械更换与机器人臂位的精确调整;工程师则全程监控设备状态,优化机械臂路径,确保设备与手术节奏完全同步。

术前,团队会基于患者的影像数据进行3D建模和多轮虚拟演练;术中,这支“多兵种部队”各司其职又融为一体,共同确保了这场在“刀尖上跳舞”的手术万无一失。

校企/医工深度协同:临床需求与国家智造的“双向奔赴”

此次里程碑式的突破,是“临床出题,工程解题,携手共进”的校企协同、医工结合典范。作为术锐单孔手术机器人在头颈外科领域的首批临床研究与应用单位,华西口腔医院的角色远不止是“使用者”。

在长达数年的合作中,术锐医疗的工程师团队“泡”在手术室里,成为了最懂外科医生的“产品经理”。他们实时记录朱教授团队的操作习惯、空间需求和器械反馈,将一线临床的“痛点”和“灵感”转化为具体的技术参数和设计语言。

“华西口腔的专家们为我们提出了上百条宝贵的改进建议,”术锐机器人负责人表示,“从机械臂末端器械的弯曲角度,到更符合头颈解剖的人机协同逻辑,这些来自临床一线的真实需求,是驱动我们产品快速迭代、实现性能超越的‘金钥匙’。我们共同的目标,是打造一台真正属于中国医生、能解决中国临床难题的‘国之重器’。”

正是这种无缝对接的协同创新模式,让设备性能与术式创新实现了同频共振,加速了中国高端医疗装备从图纸走向临床,从优秀走向卓越的进程。

科技的温度:回归医疗本质,守护患者尊严

冰冷的技术指标背后,是温暖的人文关怀。一位曾因担心“面瘫风险”而彻夜难眠的腮腺肿瘤患者,术后复查时开心地拨开头发,向医生展示那道几乎看不见的切口:“不仅脸没事,疤痕也完美隐藏了,心里的石头终于落地了!”另一位接受了一体化手术的口腔癌患者在出院时紧紧握住医生的手:“真没想到一次手术就全解决了,你们不仅救了我的命,还保住了我的‘脸面’。”

这些发自肺腑的感谢,是衡量技术进步最真实的标尺。它印证了顶尖科技的最终归宿,是回归医疗本质——以最小的代价,为患者争取最大的获益。

展望未来:从“华西方案”到“中国标准”

随着此次临床研究的成功,一个以国产单孔机器人为核心、以隐蔽微创切口为特点的头颈肿瘤治疗“华西方案”已初步形成。未来,团队计划联合国内多家顶尖医疗中心,开展更大样本量的多中心临床研究,不断优化手术流程,形成可复制、可推广的“中国标准”。

我们有理由相信,在微创理念、国产装备、人文关怀的三重驱动下,一场由中国学者和中国企业共同引领的头颈外科技术革命,正蓄势待发。它不仅将惠及更多国内患者,更有望作为中国原创的智慧结晶,走向世界舞台。